それとも、逆に「食品添加物を気にしすぎかもしれない・・・」と考えてみたことはありますか?

食品添加物の危険性は、雑誌で特集が組まれていたり、本などで紹介されていることもあり、健康に注意している人はもちろんのこと、毎日の食事を作っている主婦にとっては見逃せない話題です。

体にとって有害なものを出来る限り避けたいと思うのは、大切な家族の健康を考えているのであれば、当然のことですよね。

でも、だからといって、食品添加物にただ拒否反応を示すのは、けっして賢い選択とはいえません。

というのも、食品添加物が危険だと唱えている情報の多くは、具体的な根拠や裏付けが乏しい、私たちの食生活に不安を与えるだけの偏った情報のケースが多いからです。

どれだけたくさんの情報があっても、具体的な根拠や裏付けが乏しい情報ばかりでは、いったい何を信じたらいいのか、混乱してしまいますよね。

そこで今回は、本来食品添加物が持っている危険性はもちろんのこと、偏った情報による食品添加物の問題点もまとめて分かりやすくご紹介します。

食品添加物に対して、漠然とした不安を持っている人は、今回の記事を読んで、適切な対処法を見つけてくださいね。

危険性が高いと言われている食品や添加物とは

スーパーなどで販売されている食品の中で、本やネットなどで、食品添加物の危険性が指摘されている代表的なものとして、以下のようにものがあげられます。

マーガリンに含まれるトランス脂肪酸

バターに比べ価格が安く、バターの代用品として人気の高いマーガリンですが、マーガリンは別名「人造バター」と呼ばれ、世界的に規制が広がっているトランス脂肪酸と呼ばれる食品添加物が含まれています。

トランス脂肪酸の危険性とは

トランス脂肪酸とは、悪玉コレステロールを増加させ、心筋梗塞、狭心症、アレルギー疾患などのリスクを高めるといわれている物質です。

別名、プラスチックオイルとも呼ばれ、体内に蓄積していってしまう特徴を持ってます。

お菓子に含まれるアクリルアミド

ポテトチップスやフライドポテト、ビスケット、クッキーなどのお菓子類には、アクリルアミドと呼ばれる有害物質が含まれています。

アクリルアミドの危険性とは

アクリルアミドとは、炭水化物を多く含む食材を高温で加熱調理したときに生じる物質で、厚生労働省のホームページでも、発がん性の可能性や、遺伝子を傷付ける可能性について注意喚起が行われています。

ダイエットや健康志向の飲物に含まれる合成甘味料

低カロリーやカロリーゼロなど、ダイエットや健康志向の飲物には、人工的に甘みをつけるために、アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムKなどの合成甘味料が使われています。

合成甘味料の危険性とは

アスパルテームは、脳腫瘍や白血病の原因となる可能性はもちろんのこと、胎児の脳の発達に影響を及ぼす可能性があると研究者から指摘されています。

また、スクラロース、アセスルファムKは肝臓や腎臓に悪影響があるといわれています。

また、最近ではネオテームと呼ばれるアスパルテームの改良型ともいえる合成甘味料も登場しており、今後最も使用量が増加する人工甘味料と考えられています。

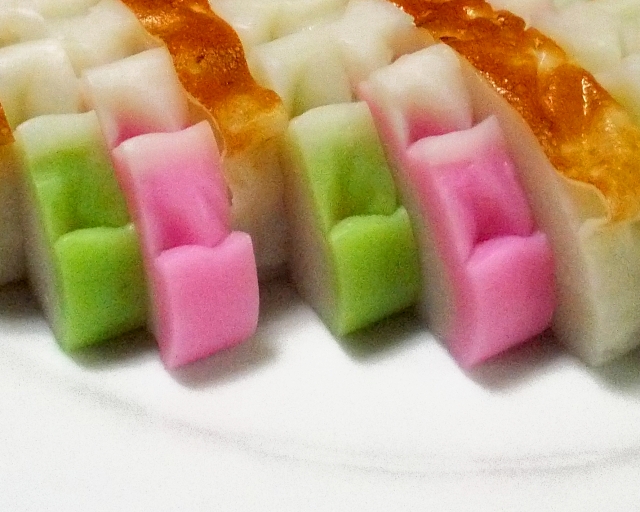

練り物、漬物に使われている着色料

捨てられてしまう形の悪い魚や小さな雑魚を生かす知恵として、かまぼこやちくわ、さつま揚げ、はんぺんなど、様々な製品として使われている魚のすり身には、商品としての価値を高めるために、着色料が使われているケースがあります。

着色料(タール色素)の危険性とは

タール色素とは、食品の原材料名に赤色2号・赤色3号・赤色102号、黄色4号・黄色5号、青色1号・青色2号などと記載されている着色料で、発がん性の可能性があると考えられている物質です。

また、体への悪影響により諸外国では食品としての使用が禁止されている着色料であっても、不思議なことに日本国内では使用が認められている着色料もあります。

パンや焼き菓子に含まれるショートニング

安価なパンやクッキーなどには、価格を抑えるためやサクサクとした軽い食感を出すことを目的に、バターやラードの代用品としてショートニングが使われています。

ショートニングの危険性とは

ショートニングには、マーガリンと同様に、たくさんのトランス脂肪酸が含まれています。

そして、トランス脂肪酸は心疾患のリスクを高める要因となるため、世界保健機関(WHO)でも摂取量の上限目標値が設定されている物質です。

ソーセージに含まれるリン酸ナトリウム

ハムやソーセージには、肉の弾力を高めたり、柔らかい食感を実現するため、リン酸ナトリウムが使われています。

なお、リン酸ナトリウムは、複数の食品添加物と一緒にまとめられ、膨張剤や調味料、PH調整剤などの名称として食品ラベルの原材料名に記載されることもあります。

また、ハムやソーセージは、リン酸ナトリウムの他にも、ソルビン酸カリウム、 亜硝酸ナトリウム、乳化安定剤(カゼインNa)など、非常に多くの食品添加物が使われている食材として知られています。

リン酸ナトリウムの危険性とは

リン酸ナトリウムは、リン酸塩とも表記されることがある物質で、とり過ぎるとカルシウムや鉄分の吸収が悪くなり、骨が脆くなったり貧血の心配があるといわれています。

明太子やたらこに含まれる亜硝酸Na

明太子やたらこには、食品の色の黒ずみを防ぐため、発色剤として亜硝酸ナトリウムが使用されています。

亜硝酸ナトリウムの危険性とは

亜硝酸ナトリウムは、毒性が強く厚生労働省で使用量を制限している食品添加物です。

そして、魚卵、食肉などに多く含まれる「アミン」という成分に反応し、発がん性物質に変化することもあるといわれています。

果物に使われている防カビ剤(OPP、TBZ、イマザリル)

オレンジ、グレープフルーツ、レモンなどの輸入される柑橘系の果物には、腐敗防止を目的に、防カビ剤が使用されています。

防カビ剤の危険性とは

防カビ剤には、OPP、TBZ、イマザリルなどの種類があり、OPPはオルトフェニルフェノール、TBZはチアベンタゾールが正式名称です。

OPPやイマザリルには発がん性、TBZは胎児に先天性障害を起こす可能性があると言われており、特に妊娠中の女性は注意したい食品添加物です。

栄養ドリンクや清涼飲料水に含まれている安息香酸Na

栄養ドリンクや清涼飲料水には、腐敗防止を目的に保存料として安息香酸Naが使われています。

安息香酸Naの危険性とは

安息香酸Naは、それだけでも毒性が強い物質ですが、ビタミンCと反応すると、白血病を起こす発がん性物質「ベンゼン」に変化する可能性があり非常に危険です。

じつは、その他にもある食品添加物の危険性

食品添加物における危険性というと、食品ラベルに記載されている添加物の名称ばかりに注目してしまいがちですが、じつは、危険性が高いと言われている食品添加物以外にも、こんな危険性があります。

複合毒性の心配

基本的に食品添加物は、それぞれも物質の安全性の評価に基づき使用が許可されています。

このため、複数の食品添加物を体に摂り入れた時の複合毒性の可能性については、きちっとした検証が行われていないのが現状です。

きちっとした検証を行うことができていない理由としては、食品添加物の組み合わせには際限がないため、すべての組み合わせを検査することは物理的に困難であることがあげられます。

長期摂取による慢性毒性

食品添加物の中には、指定添加物と呼ばれるものがあり、指定添加物は慢性毒性に関する毒性試験が行われて安全性が確認されています。

しかし、既存添加物などその他の食品添加物についての慢性毒性については、毒性試験が順次行われつつあるのが現状です。

つまり、指定添加物以外の食品添加物の中には、食べてもすぐに毒性が現れずに何十年後、あるいは子孫に現れる遺伝毒性があるかもしれないんです。

今後新しい危険性が指摘される可能性

現在使用することが禁止されている食品添加物の中には、研究の進歩によって危険性が明らかになるまでは使用され続けた食品添加物もあります。

このため、過去使用が許可されていた食品添加物の危険性からは、既に体の中に摂り入れてしまっている以上、逃れる術はありません。

そして、今後も同様のことが起こる可能性は否定できません。

つまり、現在安全だと言われている食品添加物だったとしても、今後危険性が指摘され、ある日突然使用が禁止される可能性があるんです。

世界の安全基準と日本の安全基準の差

食品添加物の中には、日本国内では食品への使用が許可されていても、海外では食品に使用することが禁止されているものがあります。

つまり、世界的には危険性が指摘されている食品添加物の中には、国内で流通しているものが含まれているのです。

どちらの安全基準が適切であるのかについては、管理栄養士などの専門家以外知る術はほとんどありませんが、ある国では食品に使用することが禁止されている食品添加物が、日本国内では何も問題なく販売されている現状は、決して安全であるとは言い切れません。

食品添加物は本当に危険なのか

これまで食品添加物の危険性に注目し、問題点ばかりをピックアップしてきましたが、現在の食生活において食品添加物は必要不可欠な存在であり、安全性もきちんと確保されているという考え方も多数存在します。

量を無視した毒性論はナンセンス

食品添加物の危険性を訴えている人の多くは、「量」に対する概念がありません。

つまり、食品添加物が体に影響を与えるためには、ある一定以上の摂取量が必要なんです。

食品添加物が体に悪いのは、普通の人が普通の食事で摂取する程度の量の数千倍の量を一度に摂取した場合だと考えられています。

そして、食品添加物の安全性を示す基準量としてはADIという指標が用いられています。

ADIとは

食品添加物の安全性において用いられるADIとは、毎日食品を食べることによって食品添加物を摂り続けたとしても、体に影響がないと考えられている一日当たりの食品添加物の量を、体重1キロあたりで示した値をいいます。

こうして、説明すると非常に難しくややこしい基準値のように感じてしまいますが、毎日食品添加物を体の中に摂り入れている私たちにとって重要なのは、ADIの数値がいくつなのかよりも、現在国内で使用が許可されている食品添加物は、ADIという根拠のある管理基準のもと安全に取り扱われている状態だということなんです。

根拠のある管理基準のもと安全に取り扱われている状態だということは、一般の消費者の安全性という観点からは問題ないと判断することができます。

つまり、国が定める一般的な食生活を基準とした場合、現状の科学レベルでは食品添加物は安全なんです。

どんな化学物質でも量が過ぎれば怖い物

食品添加物を過剰に摂りすぎれば、体に何らかの異常が出る可能性は高くなりますが、それは食品添加物に限ったことではありません。

つまり、一般的な食品だったとしても、過剰に摂取すれば食品添加物と同様に体に異常をきたす可能性が十分に考えられるのです。

たとえば、人間が生きていくためには、塩分が必要不可欠ですが、塩分の摂り過ぎは高血圧症や腎臓疾患など体に悪影響を与えます。

そして、適量のお酒は心臓病に対して予防効果があったり、食欲が増進などのメリットがありますが、過剰なお酒は肝臓はもちろんのこと、消化器系や循環器系にも悪影響を与えたり、アルコール依存症など精神面にも支障をきたすケースもあります。

つまり、私たちの食生活における問題点としては、もしかしたら、食品添加物よりも偏った食生活の方が大きな課題かもしれないのです。

加工食品、調味料がこれまでどおりの価格で購入できなくなります

食品添加物の安全性という視点からは少々ずれてしまうかもしれませんが、私たちが安心して食品を手にするためには、安定して食品が供給されることが必要です。

そして、安定して食品が供給されるためには、「量」が安定していることと、「価格」が安定していることのバランスがとっても大切です。

もし、食品添加物を使うことができなくなったら、食品の安定供給はもちろんのこと、これまでの価格で購入することもできなくなります。

つまり、私たちが現在の豊かな食生活を維持するためには、食品添加物は必要不可欠な存在なんです。

誤った情報による食品添加物の問題とは

食品添加物による体へのリスクや危険性は、国によって根拠のある管理基準のもと安全に取り扱われている状態にもかかわらず、食品添加物の危険性を主張する人は後を絶ちません。

この現象には、いったいどのような理由が考えられるのでしょう。

その理由としては、食品添加物の危険性を訴えることによるさまざまなメリットが考えられます。

食品添加物を否定することはビジネスになる

人は誰でも健康でいたいと願っています。

そして、特に健康を意識していたり、健康状態に不安を感じている人が、安全安心な食品を求めたくなるのは当然の心理です。

このような人たちに、食品添加物の危険性を訴えることは、健康な食生活に対する問題提起となり、高い興味や関心を集めることができます。

そして、多くの人の興味や関心を集め話題になれば、本や雑誌、後援会などさまざまな方法で知名度を上げ、大きなビジネスチャンスを生み出すことができます。

健康な体を手に入れられると思えば、健康を意識していたり、健康状態に不安を感じている人は喜んでお金を出すでしょう。

つまり、「無添加商法」ともいうべき食べ物に関する無意味な食品添加物の危険性をおおり、食品添加物について関心を持たせることによってビジネスが成り立っているのが現実なんです。

消費者が「無添加食品」を求めるので、企業はそれを提供しているという構図

無添加食品によるビジネスは、需要と供給のバランスによって成り立っています。

つまり、無添加食品を求める消費者がいれば、生産者である企業が無添加食品を製造し販売するのは当然のことなんです。

そして、食品添加物の安全性と疑問視する人がいれば、食品添加物の危険性を唱える人が出てくるのも当然のことです。

つまり、食品添加物の危険性を主張する人が後を絶たないのは、ある意味私たち消費者の責任ともいえるのです。

食品添加物は食べると健康を害するのではないかと漠然と思い、不安に陥っている

食品添加物の危険性に関する知識や理論を身に付けるためには、相応の努力や時間は必要です。

このため、食品添加物に興味を持つ人の多くは、「発がん性」や「有毒物質}などインパクトのある言葉だけを無意識にピックアップし、「食品添加物は危険なものだ」と漠然と考えてしまいがちです。

漠然とした不安は、根拠の乏しく一時的な感情に流されてしまいがちです。

そして、冷静な判断力を失った一時的な感情は、食品添加物の過剰な危険性を主張する巧妙な罠の餌食になるケースが非常に多いんです。

では、いったいどうすれば

食品添加物の中には、発がん性物質など体に悪影響を及ぼす成分が含まれている可能性があることが分かりました。

とはいうものの、食品添加物の危険性には量の概念が必要不可欠で、現在の科学では安全と考えられる量しか使用することが認められていないことも分かりました。

食品添加物の危険性と安全性、ふたつの矛盾し相反する考え方の中で、私たちは食品添加物と、いったいどのように付き合っていけばよいのでしょう。

私が提案する食品添加物の危険性との付き合い方は、次のとおりです。

安全であることは健康でいられることではない

食品添加物が安全ならば、食品添加物が含まれている食べ物を食べでも大丈夫だと考えてしまう考え方に、私は否定的です。

なぜならば、安全であることと、健康でいられることは意味がまったく異なるからです。

安全であるということは、体への影響がゼロということではありません。

そして、自然に近い形で無理なく作られた食品を食べたいと思うのは、安全危険にかかわらず健康を望む人であれば当然のことなんです。

体へ悪影響を及ぼす可能性があるものは、出来る限り避けておいて方が得策だと、私は思います。

好きな方を選べばいい

無添加食品を選んで食べることによる体へのよい影響は、専門家の理論で証明できるものばかりではありません。

つまり、「病は気から」ということわざもあるとおり、無添加食品を選ぶことによって、あなたが精神的に満たされ充実した食生活を過ごせることに満足できるのであれば、予想以上の恩恵を受けることも十分考えられるのです。

幸いなことに、私たちは食品添加物が含まれている食品と含まれていない食品、両方から好きなものを選ぶことができます。

そして、どちらか一方を必ず選ばなければないらないというわけではなく、状況に応じて好きな方を選んでもいいんです。

食品添加物あり、食品添加物なし、どちらも安全だとした場合、あなたが食べたいと思うのはどちらですか?

あなたの素直な欲求にしたがって選ぶことが、最も賢い方法だと、私は思います。

白か黒かで考えない

食品添加物のことを力んで考えてしまう人は、物事を白か黒かで考え、極端な答えを求めてしまいがちです。

でも、力んで無理をしたら、いつか反動やしっぺ返しがきてしまいますし、継続することは至難の業です。

私は、「食品添加物ゼロの食生活は難しいかもしれないけれど、健康のためできる限り食品添加物をとらない生活を心がけたい」と考えています。

あなたも、そんな気楽なスタンスで無添加食品を楽しんでみてはいかがでしょう。

つまり、これまで知らなかった世界をのぞき見するような、ちょっと背伸びするくらいの感覚が、私にとってはちょうどいいんです。

無添加食品を選ぶ食生活、選ばない食生活、どちらも正解です。

あなた自身の価値観やバランス感覚を大切にするのが一番だと、私は思います。

まとめ

いかがでしたか?

食品添加物の危険性を判断するために、最も重要なのは自分の軸を持つことです。

逆にいえば、自分の軸さえしっかりしてさえいれば、偏った情報に振り回されることもほとんどなくなり自己責任で行動できるようになれます。

あなたが選ぶ食品は、あなたやあなたの家族の健康を守れるかどうかの重要なカギを握っています。

どの食品を選ぶのかは自己責任だということを忘れずに、これからも食品添加物と上手に付き合ってくださいね。

コメント