スーパーでお得なパック惣菜をまとめ買いしたはずなのに、帰宅後に冷蔵庫の前で立ち尽くしてしまう。そんな経験はありませんか。忙しい毎日を少しでもラクにしたくて選んだ時短策が、かえってストレスの種になっている――。今回は、そんな「お惣菜が冷蔵庫に入りきらない」問題に悩む共働き主婦に向けて、冷蔵庫の使い方や惣菜の扱い方を見直すヒントをお届けします。

子どもや夫の好みに合わせて種類を多く買ったつもりが、保存しきれず傷ませてしまった。せっかくのまとめ買いが食品ロスに変わる瞬間は、誰しもが避けたいもの。買い物に時間をかけたぶん、上手に使い切りたいのが主婦の本音です。

そこで今回は、購入後にスムーズに収納できる「ちょうどいい量」の見極め方や、意外と活躍する保存アイテム、さらには惣菜ごとに適した保存法までをわかりやすく解説します。常温保存・冷蔵・冷凍の使い分けや、置き場所の工夫、思わぬ救世主になる道具の活用法も紹介します。

日々の食卓を支える主婦だからこそ知っておきたい、惣菜活用の実用知識がぎゅっと詰まった内容です。「買って良かった」と思えるお惣菜の使い方、今日から始めてみませんか。

冷蔵庫がスッキリ!お惣菜保存の裏ワザ10選

1.冷凍できるものはすぐに冷凍する

お惣菜をまとめ買いすると冷蔵庫がパンパンになりがちですが、冷凍できるものをすぐに冷凍することで、スペースの確保と食品ロスの防止につながります。

まず、購入したお惣菜の中でも「冷凍に向いているもの」を見極めるのがポイントです。たとえば、ハンバーグやコロッケ、煮物系(筑前煮、肉じゃがなど)は冷凍しても味や食感が大きく変わりにくく、保存に適しています。これらは購入後すぐに一食分ずつラップで包み、ジッパーバッグに入れて冷凍するだけでOKです。

また、冷凍するタイミングも重要です。買ってきてから時間を置かず、なるべく新鮮なうちに冷凍することで、味や食感をよりよく保つことができます。特に揚げ物系は、衣のサクッとした食感を再現しやすくなり、食べるときの満足度も高まります。

そして、冷凍前にはできるだけ粗熱を取ってから冷凍するのがおすすめです。熱いまま冷凍庫に入れると、庫内の温度が一時的に上がり、他の食品の劣化や電力の無駄につながる可能性があります。こうした工夫で品質だけでなく節電にもつながります。

保存の工夫として、平らにして冷凍すると重ねやすくなり、冷凍庫内のスペースを有効活用できます。マスキングテープで日付と中身を書いて貼っておくと、後から見てすぐに使えるので便利です。

さらに、冷凍ストックを週末の作り置きと同じ感覚で活用すれば、夕飯づくりがラクになり、忙しい日も手作りのような温かみのある食事が出せます。お弁当の副菜としてもそのまま使え、朝の支度がぐっと時短になります。

無理に数日で消費しようとして食べすぎたり、傷んでしまって捨てるような事態を防げるので、節約効果も高まります。冷凍をうまく活用することで、心にも冷蔵庫にも余裕が生まれる暮らしが実現できます。

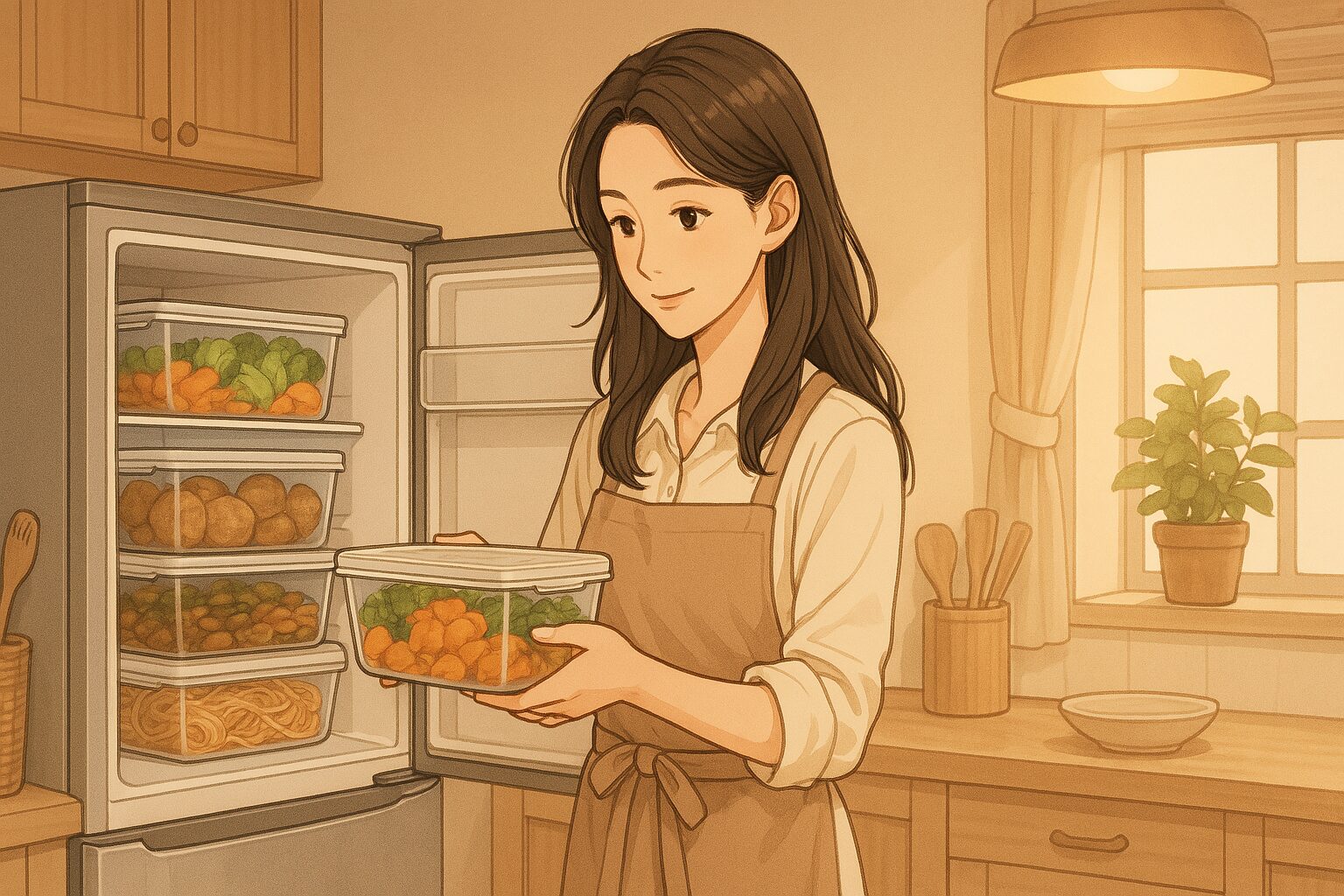

2.保存容器に移し替えてスペースを有効活用する

お惣菜をパックのまま冷蔵庫に入れると形や大きさがまちまちで、スペースを無駄にしがちですが、保存容器に移し替えることで冷蔵庫の空間を効率よく使えるようになります。

まず、保存容器は重ねられる形状のものを選ぶことで、縦のスペースを活用できるようになります。たとえば、浅めのスクエア型や長方形の容器に揃えて入れ替えれば、冷蔵庫内がすっきりとまとまり、他の食材を収納する余裕も生まれます。

次に、余分な包装やトレーを外すことで、容器の厚みや高さを抑えることができ、見た目も整って中身が一目で分かるようになります。特に、透明なフタ付き容器にすれば、いちいち開けなくても中身が確認でき、献立の見通しも立てやすくなります。

また、密閉性の高い保存容器を使えば、におい移りや乾燥を防ぎ、お惣菜の美味しさを長持ちさせる効果もあります。しっかり密閉できることで衛生面も安心です。スタッキングできる容器を使うことで、冷蔵庫の奥まで無駄なく使い切ることができ、デッドスペースの解消にもなります。

保存容器に移し替えることで、家族にも中身が分かりやすくなり、「何があるのか分からないから同じ物を買ってきてしまった」という無駄買いも防げます。また、容器ごとにフタを開け閉めできるので、食べたいものだけ取り出すことができ、余計な手間もかかりません。

さらに、パックのままだと液漏れや汚れが付きやすいですが、保存容器に移しておくことで、冷蔵庫の中を清潔に保ちやすくなります。結果として掃除の頻度が減り、家事の負担も軽減されます。

保存容器への移し替えは、収納、衛生、効率の面でバランスよくメリットを生み出す方法です。冷蔵庫の使いやすさが格段に上がり、日々の調理や買い物の判断もスムーズになります。

3.スープや煮物はジップロックに入れて平らにして冷凍する

スープや煮物をジップロックに入れて平らにして冷凍すると、冷蔵庫や冷凍庫のスペースを効率的に活用できるようになります。まとめ買いしたお惣菜を無理に冷蔵に詰め込む必要がなくなり、食品を無駄にするリスクも減ります。

まず、平らにして冷凍することで、立てて収納することができるようになります。たとえば、味噌汁やけんちん汁、カレーの残りなどもジップロックに入れて薄くのばして冷凍すれば、ブックスタンドのように立てて保存できるため、冷凍庫内のすき間を有効に使うことができます。特に薄くすることで冷気が均等に行き渡り、凍るまでの時間が短縮され、品質の保持にもつながります。

また、冷凍するときに空気をしっかり抜いて密閉することで、冷凍焼けを防ぐ効果もあります。ジップロックは密閉性が高く、液体の保存にも適しているため、汁物や煮物の風味をしっかりと保つことができます。煮物では肉じゃがやおでんの残りもきれいに凍らせることができ、汁気が多いメニューにも対応しやすいです。

さらに、平らにしておくと解凍も早く済むのがメリットです。朝、冷凍庫から取り出して冷蔵庫に移しておくだけで、夕方には自然解凍されてすぐ温められます。特に忙しい平日の夕食準備を時短できる点で非常に役立ちます。電子レンジで温める場合もムラなく加熱しやすく、時短調理にもぴったりです。

保存時にはマスキングテープなどで日付と内容を書いて貼っておくと、在庫管理がしやすくなります。まとめて仕込んだ煮物やスープを数種類冷凍しておけば、献立に困ったときにもすぐに取り出して使える頼れるストックになります。

ジップロックを活用して平らに冷凍する工夫は、スペースの節約だけでなく、日々の調理や管理を効率化するうえでとても効果的です。冷凍庫の使い勝手がよくなり、忙しい毎日でも余裕をもって食事の準備ができるようになります。

4.冷蔵庫内を整理してスペースを確保する

冷蔵庫内を定期的に整理することで、スペースを有効に使えるようになり、まとめ買いしたお惣菜も無理なく収納できるようになります。冷蔵庫がパンパンになりやすいご家庭でも、ちょっとした工夫で使い勝手が大きく変わります。

まず、不要な容器や期限切れの食材を見直して取り除くことで、すぐにスペースが確保できます。たとえば、使いかけの調味料の瓶や、いつの間にか奥に押し込まれた残り物などを見直すだけでも、収納スペースは驚くほど広がります。冷蔵庫の「賞味期限チェック日」を週に1回決めておくと、整理が習慣化しやすくなります。

次に、同じカテゴリーの食材やお惣菜をまとめて収納すると、探しやすくなり、無駄な買い足しやダブり買いを防げます。たとえば、サラダ系のお惣菜は一段にまとめ、煮物系は隣に配置することで、取り出しもスムーズになり、見た目もすっきりします。冷蔵庫に入っているものが把握しやすくなれば、「うっかり重複購入」も防げて無駄な出費を抑えられます。

さらに、トレーやカゴを使って仕切ると、立体的に収納しやすくなります。市販の冷蔵庫用収納グッズを使えば、チューブ調味料やパック入りの惣菜も倒れにくくなり、空間をムダなく使えます。透明なケースを使えば中身もひと目でわかり、献立のヒントにもつながります。お惣菜を容器から取り出して保存容器に移し替えるだけでも、高さを揃えられて収まりが良くなります。

食品の出し入れがスムーズになることで、調理時間の短縮にもつながります。忙しい平日の夕食準備で「どこにあるのか分からない」と冷蔵庫を何度も開け閉めする手間も減り、電気代の節約にも貢献します。

冷蔵庫を整理してスペースを確保することは、収納力のアップだけでなく、食材をムダなく使い切る習慣にもつながります。結果として、食費の節約や食品ロスの削減にも効果的です。定期的な見直しとちょっとした仕分けの習慣が、日々の食生活をより快適にしてくれます。

5.常温保存可能なものは棚やパントリーに移す

常温保存が可能な食品を冷蔵庫から棚やパントリーに移すことで、限られた冷蔵スペースを効率的に使えるようになります。この整理方法を取り入れることで、お惣菜や生鮮品など冷蔵必須の食品を無理なく収納でき、冷蔵庫の詰め込みによる食品ロスも防げます。

まず、未開封のパウチ惣菜やレトルト食品、缶詰、真空パック商品などは常温保存が可能なものが多く、冷蔵庫に入れる必要がありません。たとえば、牛すじ煮込みや肉じゃがのレトルト、味付けメンマ、ひじきの煮物など、外袋の表示を確認して常温保存可能なものを仕分けるだけで、冷蔵庫のスペースが大幅に空きます。常温で置けるエリアを決めておけば、整理と把握もしやすくなります。

また、ドレッシングや調味料類も「開封前は常温保存可」のものが多いため、パントリーや棚に移動することで、ドアポケットの混雑を緩和できます。頻繁に使わない調味料ほど冷蔵庫内で埋もれやすくなるため、用途別に整理することも有効です。トレイや小分けケースを使えば分類管理も簡単になります。重ねられる収納ケースを活用すれば、高さを有効活用してさらにスペースを確保できます。

さらに、食パンや蒸しパン、和菓子、ゼリーなども常温で短期間保存できる食品です。冷蔵すると品質が劣化しやすいものは常温で保管した方が良く、冷蔵庫に入れないことで全体の温度管理もしやすくなります。乾物や乾麺、かつお節、のり、ふりかけなども棚で管理することで、ストックを一覧化でき、無駄な買い物も防げます。ストックの箱にラベルを貼るだけでも、家族全員が場所を把握しやすくなり、取り出しやすさも向上します。

こうした仕分けの習慣を取り入れることで、冷蔵庫の収納は最適化され、在庫管理の精度も高まります。冷蔵スペースに余裕があれば、買い物後の収納や下ごしらえもスムーズに進みます。結果的に時短と節電、食品ロスの削減にもつながり、家事全体の効率が向上します。

冷蔵庫は冷やすべきものを優先して収納し、それ以外は外に出す。このシンプルなルールを徹底するだけで、家庭の食材管理が格段にラクになります。

6.冷蔵保存が必要なものは優先的に食べる

冷蔵保存が必要な食品を優先的に食べることで、冷蔵庫内の在庫を効率よく循環させることができ、スペースの確保や食品ロスの削減につながります。特にまとめ買い後の冷蔵庫は容量が限られているため、使用期限や劣化スピードを考慮した消費順の管理が重要です。

たとえば、日持ちしない揚げ物、サラダ、ナムルなどは購入翌日までに使い切ると、味も品質も保ちやすくなります。特にポテトサラダや生春巻きなどは劣化が早いため、食事の副菜として積極的に消費することが望ましいです。これにより、冷蔵庫内での長期滞留を避け、スペースを早期に解放できます。

また、煮物や焼き魚などは2~3日程度の保存が可能ですが、保存期間が長くなるほど風味や食感が落ちていくため、あらかじめ消費スケジュールを立てて管理するのが効果的です。「月曜:煮物、火曜:おひたし、水曜:炒め物」といったように、簡単な食事プランに組み込んでおくと無駄なく使い切ることができます。賞味期限の近い順に並べ替えておくだけでも、判断の迷いを減らせます。

食品の管理には視覚的な把握が重要です。冷蔵容器に日付を記入したシールを貼る、または冷蔵庫内に「要優先消費」ゾーンを作ることで、優先順位が明確になります。たとえば、手前の段に優先品をまとめるだけでも、何を先に食べるべきか一目で判断できます。家族にもわかりやすく伝えられる工夫として、優先品に目印のシールを貼るのも効果的です。

こうした優先的な消費の習慣を取り入れることで、冷蔵品の滞留が防げ、購入から消費までのサイクルがスムーズに流れます。冷蔵庫内に常に空きがある状態を保つことができるため、買い物後の収納もストレスなく行えます。定期的に整理することで、思わぬ廃棄を防ぎ、家庭内の在庫管理も精度が上がります。

結果として、冷蔵庫内の混雑を防ぎ、食品ロスの予防と電力効率の向上にもつながります。家庭全体の食事管理と家事効率が改善される、シンプルで効果的な実践方法です。

7.すぐに食べる分は食卓やキッチンカウンターに置いておく

すぐに食べる予定のお惣菜を冷蔵庫に入れずに食卓やキッチンカウンターに置いておくことで、冷蔵庫のスペースを確保しやすくなります。短時間で食べるものを一時的に外に出すことで、冷蔵保存が必要な食品を優先的に冷蔵できるようになります。

たとえば、当日中に食べる予定の唐揚げやコロッケなどの揚げ物は、常温でも数時間であれば問題なく保存できます。夕食前に並べておけば、すぐに食べられる状態で家族も手を伸ばしやすくなります。わざわざ冷蔵庫から出して温め直す手間も省けて、時短にもつながります。食べ残してもすぐにラップして保存容器に移すだけで済むため、片付けもスムーズです。

また、おにぎりやサンドイッチなど、すぐに食べる予定がある軽食も、冷蔵庫に入れる必要はありません。テーブルの上に保冷シートを敷くなど工夫すれば、気温が高い日でも安心です。朝食用に準備しておいたものを目に見える場所に置いておくことで、出勤・登校前のバタバタもスムーズになります。特に子どもが自分で選んで食べられるようにするには、目に入る配置が有効です。

さらに、味噌汁や煮物など、夕食のタイミングで再加熱する前提の料理は、粗熱をとってから一時的にカウンターに置いておくことで、冷蔵庫の負担を減らすことができます。とくに食事の直前に仕上げる場合は、冷蔵庫にしまうよりそのまま置いておいたほうが動線も良く、調理の効率が上がります。配膳も自然な流れで行えるため、準備に無駄がありません。

常温に置く場所をあらかじめ決めておくと、迷わずに食品を整理できるようになります。たとえば、トレイやカゴを使って「今日食べるもの置き場」を作るだけで、家族もどれを先に食べるのか把握しやすくなります。子どもが自分で用意する習慣づけにもつながります。

8.小分けにして保存する

お惣菜を小分けにして保存することで、冷蔵庫のスペースを無駄なく使えるようになり、必要な分だけ取り出せるため無駄なく使い切ることができます。まとめ買いしたお惣菜も上手に管理でき、忙しい日々の時短にもつながります。

たとえば、唐揚げを1食分ずつラップに包んで保存容器に並べれば、使う分だけサッと取り出せて便利です。朝のお弁当準備や夕食の一品としてすぐに使えるため、加熱や盛り付けもスムーズになります。特に朝の忙しい時間帯には、温めるだけで済む状態になっていることで、家族全員分の支度がスピーディーに進みます。

また、煮物や炒め物も1人前ずつ小分けにしておけば、食べたいタイミングで温めるだけで済みます。家族それぞれの帰宅時間がバラバラなときでも、食べたい分だけ取り出せるので、調理や配膳の手間が減ります。余った分をそのまま保存しないことで、鮮度も保ちやすくなります。食べきれなかった分を再加熱して何度も食卓に出すことも防げます。

さらに、小分けにすることで容器を重ねやすくなり、冷蔵庫内のスペースを縦方向にも有効活用できます。保存容器のサイズを統一すれば、積み重ねても安定し、見た目もすっきりと整います。ラベルで中身と日付を記入しておけば、在庫管理も簡単になります。誰が見ても「いつまでに食べるか」が一目でわかり、家族全員が食品を無駄にせずに使えます。

市販のお惣菜も、購入後すぐに小分けしておくことで、食べきれずに傷んでしまうリスクを減らせます。たとえば、ポテトサラダやきんぴらごぼうなど、湿気を含むおかずは空気に触れやすいため、小分けして密閉することで風味が長持ちします。使いきれなかった分を冷凍しておくことで、買い物に行けない日でもすぐに対応できる備えになります。

9.クーラーボックスを活用する

クーラーボックスを活用することで、一時的に冷蔵庫の代わりとして機能し、まとめ買いしたお惣菜を無理なく保管できます。特に冷蔵庫が一時的に満杯になってしまったときや、仕分けの途中に便利です。

たとえば、買い物から帰ってすぐにすべてを冷蔵庫に入れられないとき、保冷剤を入れたクーラーボックスにお惣菜を一時避難させておけば、温度管理ができて安心です。冷蔵庫の中を整理してから、順番に収納することで、食品ロスを防ぐことにもつながります。特に夏場や冷蔵庫の開閉が多い時間帯には、冷却力を保つための予備として役立ちます。

また、冷蔵庫に入りきらない分をクーラーボックスに入れて、翌日以降に食べる予定のものを分けておけば、必要なときに取り出すだけで済みます。たとえば、翌日の朝食用のポテトサラダや、夕食用の煮物などを仕分けておけば、使うタイミングで冷蔵庫に移すだけなので、スペースの確保がしやすくなります。仕分けることで消費順が明確になり、使い忘れの防止にもなります。

さらに、クーラーボックスは持ち運びができるため、キッチン横やリビングなど、動線上に臨時の保管場所をつくることができます。家事の合間にサッと取り出せるのも大きなメリットです。特に来客時や調理中など、冷蔵庫を頻繁に開けたくないときにも重宝します。食卓近くに置いておけば、食事の準備が整うまでの一時保管場所としても活用できます。

市販のコンパクトサイズのクーラーボックスであれば、常温保存できない惣菜類や、冷やしておきたいデザート類なども安心して保管できます。冷却効果を高めるには、あらかじめボックスを冷やしておく、保冷剤を複数使う、庫内をぎゅうぎゅうに詰めすぎないといった工夫が効果的です。

クーラーボックスの活用は、冷蔵庫の補助的な役割として非常に便利です。冷蔵スペースの混雑を避けながら、お惣菜を無駄なく使い切る工夫として、日常的に取り入れておくと食事準備のストレスも軽減されます。特に買い物量が多い日やイベント前などに活用することで、冷蔵庫に余裕を持たせる習慣が身につきます。

10.まとめ買いの量を調整する

まとめ買いの量をあらかじめ調整することで、冷蔵庫に入りきらないという問題を防ぎ、食品の管理や調理の負担も軽減されます。必要な分だけを計画的に購入する習慣をつけることで、無駄なく効率的に食材を使い切ることができます。

たとえば、1週間分まとめて買う場合でも、冷蔵庫の空き容量を事前に確認しておけば、買いすぎを防ぐことができます。冷蔵庫内の在庫をメモしておく、スマホで撮影して買い物中に見返すといった簡単な工夫だけでも、必要以上の購入を防ぐ助けになります。冷蔵庫に何が残っているかを家族で共有しておくと、重複購入も防げます。

また、「すぐに食べる分」「数日以内に使う分」「冷凍保存できる分」と用途ごとに買い分けを意識することで、購入後の仕分けがしやすくなります。たとえば、サラダや揚げ物は早めに使う、煮物は翌日以降でもOK、焼き魚などは冷凍用に回すといった具合に、用途を想定して選ぶことがポイントです。最初から冷凍を前提にしたメニューをいくつか用意しておけば、余裕を持った計画が立てやすくなります。

さらに、曜日ごとにメニューをざっくり決めてから買い物をすることで、必要な量を把握しやすくなります。「月曜は丼物、火曜は煮物、水曜はお弁当中心」など、大まかな枠を決めておくことで、惣菜の使い道も明確になり、無駄買いを防げます。メニューの予定があると、冷蔵庫のスペースも有効に使えます。忙しい平日でも、食材を迷わず使えるため時短にもなります。

必要以上に買い込まないことで、冷蔵庫がぎゅうぎゅうになるのを避けられ、冷気がしっかり回ることで食材の持ちも良くなります。結果的に、食品の鮮度を保ちやすくなり、食べ忘れによる廃棄も減らせます。定期的に「週半ばチェック」をして、使い切れそうにないものは冷凍や別メニューへの活用でリカバリーもしやすくなります。

まとめ買いは時短や節約につながる反面、量を見誤ると保存や管理に手間がかかります。量を調整する習慣を持つことで、食材を効率的に使い切り、冷蔵庫の中も整った状態をキープしやすくなります。

まとめ

お惣菜のまとめ買いは、忙しい共働き家庭にとって強い味方です。しかし、便利さの一方で「冷蔵庫に入りきらない」という悩みに直面することも少なくありません。今回は、その問題を解決するためのさまざまな工夫を紹介しました。

冷蔵庫のスペースを圧迫しないためには、買う量を見極め、すぐに食べる分や保存が効く分を事前に計画しておくことがポイントです。さらに、常温保存の活用や、クーラーボックスの臨時使用、小分け冷凍や保存容器の見直しなども効果的な手段です。惣菜を一時的にカウンターに置く、常温で保存できる食品を移すなどの工夫も、スペースをうまく活用する手助けになります。

まとめ買いを上手に活かすためには、「入れる前に考える」意識が欠かせません。冷蔵庫の容量を頭に入れてから買い物をする、保存の段取りを整えておく、消費順を意識するなど、ちょっとした工夫で結果が大きく変わります。無理なく実践できる方法を知っておくだけで、日々の家事もグッとラクになります。

毎日を乗り切るためにまとめ買いを選んだのなら、その利便性をしっかり活かしたいもの。大切なのは、自分の家庭に合った「ちょうどいい量」と「無理のない収納方法」を見つけることです。冷蔵庫がすっきりと整うだけで、家事全体のストレスが減り、心にも余裕が生まれます。

惣菜の活用が暮らしの助けになるように、これからも無理のない工夫を少しずつ取り入れてみてください。

(※ご注意!ここで紹介しているデータは、2025年4月14日時点での独自による調査結果です。各データは、必ず運営会社発表のものと照合しご確認ください)