「生活クラブって便利そうだけど、配達の仕組みや注意点がよくわからない」。そんな不安から、申し込みをためらっている方も多いのではないでしょうか。特に共働きで時間に余裕がない家庭にとっては、「ちゃんと届くのか」「不在時はどうなるのか」など、配達に関する不安がハードルになりがちです。

今回は、生活クラブの配達に関する基本ルールをわかりやすく整理したうえで、よくある疑問やトラブル回避のコツを、実例とともに紹介しています。オートロック対応の配達方法、置き配指定のやり方、配達時間帯の確認方法など、事前に知っておくだけで不安を減らせるポイントを多数掲載しています。

また、正式加入前にできる対策として「お試しセット」での受け取り体験や、初回配達時に相談しておくべきことなど、失敗しないスタートのための工夫もご紹介。育児と家事に忙しい30代主婦が、安心して生活クラブを使いこなすための実践的なヒントが満載です。

事前にルールを把握しておくことで、受け取りに関するストレスやトラブルをぐっと減らすことができます。「知らなかった」では済まされない細かな決まりも、最初に理解しておけば安心。忙しい日々の中でも確実に、そして気持ちよく生活クラブを利用するためのポイントを、ひとつずつ丁寧にご案内します。まずは正しい知識から始めましょう。

【知っていると安心】生活クラブの配送ルール

1.配送エリア確認は公式サイトで郵便番号を入力するだけ

生活クラブの配送エリアが自宅に対応しているかを確認する方法はとても簡単です。加入申し込みページ![]()

たとえば「友人に勧められたけど、うちの地域って対象かな?」と思ったときや、「市内でもエリア外だったら困るな」と感じたときも、スマホから加入申し込みページを開いて数秒で確認できます。引っ越しを控えている方であれば、転居先の郵便番号を事前に入力して確認することで、新生活の買い物計画も立てやすくなります。

生活クラブは現在、21都道府県で事業を展開していますが、すべての地域が配送対象ではありません。とくに同じ市区内でも丁目単位で対象エリアが異なるケースもあり、最も正確な確認方法が「郵便番号による検索」です。番地や住所を調べる手間もなく、郵便番号ひとつで判断できる点は大きなメリットです。

加入申し込みページでは、配送の可否だけでなく、該当する地域生協の名称や資料請求ページへのリンクも表示されます。スマートフォンにも対応しているため、操作もスムーズで直感的です。確認結果に応じて、そのまま資料請求やお試しセットの申し込みにも進むことができます。

このように、生活クラブの配送エリア確認は加入申し込みページで完結でき、しかも申し込みは不要。まずは気軽にチェックして、ご自身の地域が対象かどうかを調べてみてください。

2.配達曜日とおおよその配達時間は地域ごとに決まっている

生活クラブの配達曜日と配達時間帯は、地域ごとにあらかじめ決まっています。これは、組合員の多いエリアごとに効率的なルートを組んで定期配送しているためで、週に1回、決まった曜日とおおよその時間に届けられるスタイルが基本です。忙しい共働き家庭でもスケジュールを立てやすく、受け取りの計画が立てやすいのが特徴です。

たとえば、月曜日の午後が配達に設定されている地域では、毎週その時間帯に同じ配達員が来るため、在宅のタイミングを調整しやすくなります。また、火曜の午前中に配達される地域なら、朝の家事を終えてからゆっくり受け取ることも可能です。金曜日の昼過ぎが指定されている地域では、週末に向けた買い出しの一部を生活クラブでまかなえるようになります。

このように、配達曜日と時間帯が一定していることで、冷蔵品や冷凍品の受け取りにも備えやすく、宅配ボックスや置き配対応の相談もしやすくなります。特にオートロックマンションに住んでいる方は、配達時間が予測できることで、管理人や宅配ボックスの利用に関する調整も事前に進めることができます。

配達の時間帯は「午後13時~15時頃」や「午前10時前後」など、細かい時間指定はできないものの、ほぼ毎週同じリズムで届けられるため、受け取りに慣れてくれば不在対応もしやすくなります。もし不在の場合でも事前に置き配の相談をしておけば、再配達の手間がかかることもありません。

繁忙期や年末年始を除けば、配達スケジュールは基本的に変更されません。基本的に同じ配達員が訪れるため、不在時の対応もスムーズです。地域によっては配達時間の相談に応じてもらえることもあります。配達のリズムが整うことでスーパーへの買い物回数も減り、冷蔵庫の管理や献立づくりにも役立ちます。

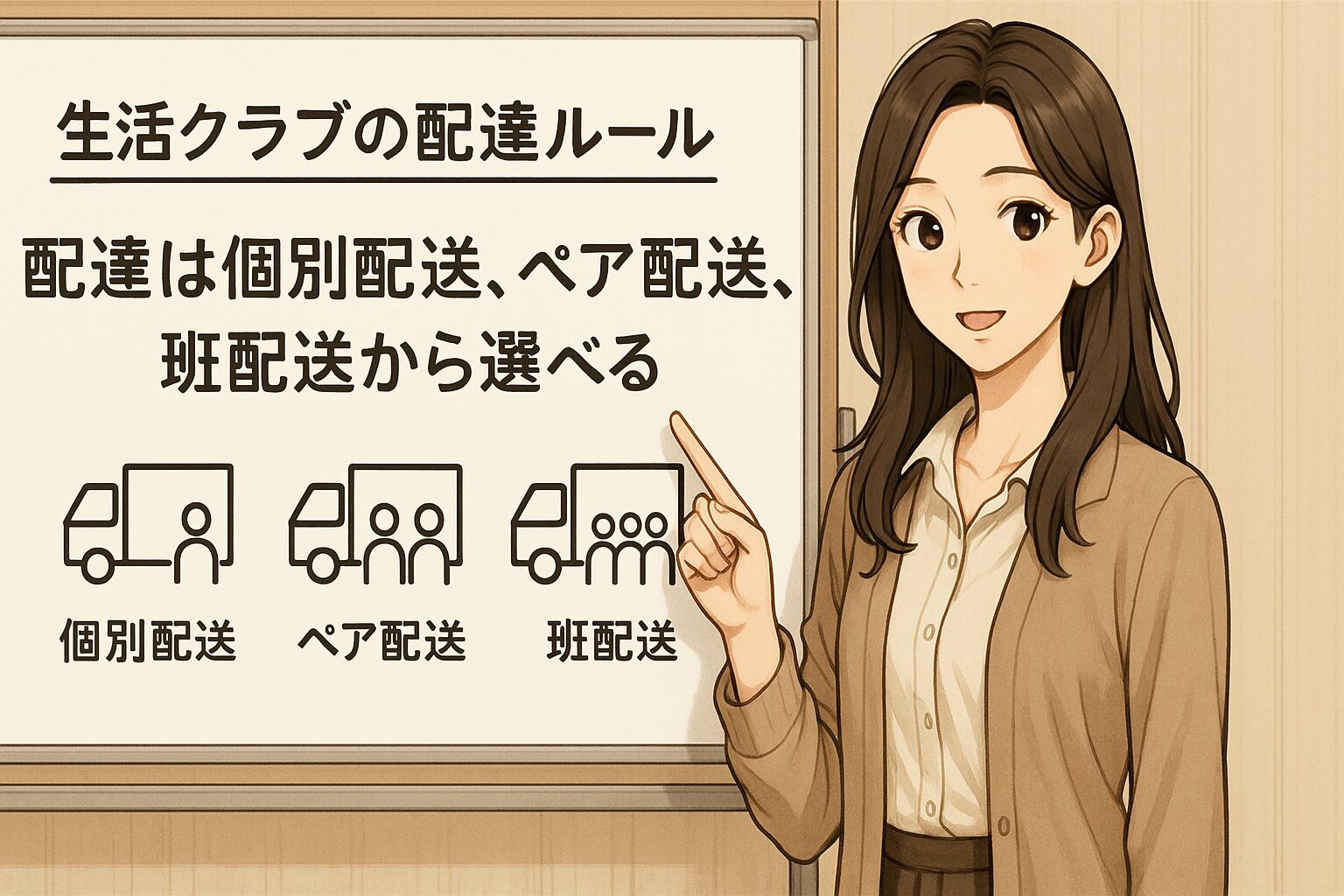

3.配達は個別配送、ペア配送、班配送から選べる

生活クラブの配達は、個別配送、ペア配送、班配送の3つから選ぶことができます。それぞれのスタイルには特徴があり、家庭の状況やライフスタイルに合わせて柔軟に選べる点が魅力です。共働きや子育て中の家庭にとって、使いやすさとコストのバランスを両立しやすくなっています。

個別配送は、自宅まで1人分の注文を直接届けてもらえる方式です。たとえば、平日午後に配達が来るように設定すれば、子どものお迎え後に在宅していればスムーズに受け取れます。玄関前の置き配にも対応しており、不在時でも安心して利用できます。

ペア配送は、近隣に住む2世帯で一緒に配達を受ける方法です。配達料が個別配送より割安になるケースが多く、子育て仲間と協力すれば受け取りや商品管理の手間も軽減されます。たとえば、同じマンションのママ友とペアを組めば、週替わりで商品を預かる運用も可能です。

班配送は、3世帯以上で一括配送を受け取るスタイルで、最も配達手数料が安く抑えられる方法です。地域の仲間と連携することで、共同の場所(班の拠点)での受け取りになります。たとえば、近くの公園に集まるママたちと協力すれば、おしゃべりをしながら受け取れるという利点もあります。

さらに、各配達方法には配達手数料の違いがあるため、節約の観点から選ぶ家庭も少なくありません。個別配送は利便性が高いぶん配達手数料が高めですが、ペア配送や班配送を選べばコストを抑えられます。選択の自由度も高いです。

配達方法を変更したい場合も、生活クラブのサポートに相談することでスムーズに対応してもらえます。初めての利用で不安がある場合でも、自分にとって続けやすい形で始めることができるのは心強いポイントです。

4.配送手数料は地域、配達方法によって異なる

生活クラブの配送にかかる手数料は、地域や選んだ配達方法によって異なります。これは、それぞれの地域での運営コストや配達体制の違いが反映されているためです。共働き家庭や子育て中の家庭にとっては、生活スタイルに合った方法を選びながら、コストとのバランスを意識することが大切です。

たとえば、東京都内では個別配送の手数料が週220円の地域がある一方、隣接する県では週165円に設定されていることもあります。さらに、ペア配送や班配送を選択すると、この金額が割引または無料になることがあります。つまり、どの地域で、どの配達スタイルを選ぶかによって、支払う金額が大きく変わる可能性があります。

具体的には、個別配送で週220円を支払うと年間で約1万1千円ほどになりますが、ペア配送に切り替えることで週110円になれば、年間で約5,500円に抑えることができます。さらに班配送にすれば、地域によっては無料になるケースもあるため、子育て仲間と協力することで固定費を大きく下げることができます。

手数料の違いを確認したい場合は、生活クラブの加入申し込みページにアクセスし、郵便番号を入力することで、担当する地域生協の手数料体系を確認できます。加入前に確認できるため、安心して検討を進められます。

また、生活クラブでは「プレママ&ママ特典」などを活用することで、一定期間手数料が無料になる支援制度も用意されています。育児中で何かと出費が多い時期には、こうした制度をうまく活用することが節約の第一歩となります。

手数料の設定は見直されることもあるため、定期的に最新情報を確認することも大切です。配達地域が広がったり、制度の変更があった場合も、生活クラブの公式サイトや資料請求で情報を得ることができます。特に新しく利用を始める方は、最初に資料請求して地域の料金制度を確認するのがおすすめです。

5.不在時、置き配対応可能

生活クラブでは、不在時でも安心して商品を受け取れるよう「置き配」に対応しています。共働き家庭や外出の多い子育て世帯にとって、時間に縛られずに商品が届く仕組みは非常に便利です。あらかじめ指定した場所に保冷剤入りの専用ボックスで商品が届くため、品質管理も徹底されています。

たとえば、仕事で日中は不在になる場合でも、玄関先や物置、指定の軒下などに安全に届けてもらえます。鍵付きの宅配ボックスを利用することも可能で、防犯面でも安心です。近年では「配達員に直接会わずに済む」ことが好まれる傾向もあり、置き配はますます活用されています。

冷凍・冷蔵品については、専用の断熱材と保冷剤を用いた保冷箱に入れて届けられるため、気温が高い日でも安心です。たとえば、冷凍のお肉やアイスクリーム、冷蔵の牛乳や卵なども問題なく受け取ることができ、品質が保たれたまま帰宅後に冷蔵庫へ移すことができます。

置き配を利用する際は、事前に生活クラブへ届け先の場所を登録します。配達員は登録された場所に毎回同じように商品を置いてくれるため、配達ミスも起こりにくくなります。利用を続ける中で状況が変わった場合は、連絡すれば置き場所の変更も可能です。

さらに、ボックスや保冷剤は次回回収される仕組みなので、無駄がなく環境にも配慮されています。玄関先にそのまま出しておけば、配達時に交換してもらえるため手間がかかりません。共働きや育児で忙しい家庭にとっては、大きな時短効果につながります。

また、置き配には「受け取りを急がなくていい」という時間的な余裕も生まれます。子どもを連れて買い物に行く手間を減らせるだけでなく、急な予定変更があっても商品はしっかり届いているという安心感があります。多忙な家庭にとっては、受け取りの柔軟さが大きなメリットです。

6.オートロックマンション対応可能

生活クラブはオートロック付きのマンションにも対応可能です。共働きや子育て中の家庭にとって、在宅していなくてもスムーズに商品が届けられる体制が整っていることは、大きな安心につながります。マンションごとの事情に応じて柔軟な対応ができるのも生活クラブの強みです。

オートロックのマンションでは、事前に管理人との相談やエントランスの解錠方法について確認しておくことで、スムーズに配達が行われます。たとえば、管理人が常駐している場合は管理人が対応することもありますし、配達時間帯に限って暗証番号や一時的な解錠を設定するケースもあります。

また、宅配ボックスが設置されているマンションであれば、冷蔵品・冷凍品を除き、通常の常温品をボックスに入れてもらうことで対応可能です。食品の安全性を確保するため、保冷箱を使用して指定場所に置いてもらう方法も選べます。玄関ドア前、宅配ルーム前など、事前に相談することで細かな指定ができます。

具体的な例として、「管理人に事前に許可を取り、毎週同じ曜日・時間に配達してもらう」「マンションの共用通路の一角に置き場所を指定して対応」「在宅時だけ玄関受け取り、それ以外は宅配ボックス活用」など、家庭ごとの事情に合わせた柔軟な設定が可能です。

生活クラブの担当者と相談しながら置き配場所や配達方法を決めることができるため、マンションでの生活スタイルに無理なく取り入れられます。配達員も毎回同じ担当者であることが多いため、細かな配慮が届きやすい点も好評です。

配達方法についての相談や調整は、加入時やカタログ受け取り時に丁寧に案内されます。心配な点はあらかじめ相談しておけば、スムーズに利用を開始できます。オートロックだからと諦めず、まずは一度相談してみることをおすすめします。

また、配達時にインターホンを鳴らさず静かに置き配してもらう設定も可能です。子どもがお昼寝中の時間帯などにも配慮してもらえるため、育児中の家庭からも高い満足度を得ています。マンション特有の環境に寄り添ったきめ細やかな対応が、生活クラブならではの強みです。

【後悔しないために】生活クラブの配送トラブルを回避する方法

1.配達曜日と時間帯を事前に確認しておく

生活クラブを利用する際には、配達曜日とおおよその配達時間を事前に確認しておくことが、トラブル回避において非常に重要です。エリアごとに配達のスケジュールが決まっており、自分の住んでいる地域にいつ届くのかを把握しておくことで、予定外の不在や受け取りミスを防ぐことができます。

具体的には、加入時や資料請求のタイミングで担当者から配達スケジュールの説明があり、その段階で「毎週水曜日の13時〜15時頃に配達されます」といった案内がもらえます。これをもとにスケジュールを調整すれば、在宅のタイミングと合わせて受け取ることができ、受け取り忘れによる食品の劣化や再確認の手間も省けます。

たとえば、毎週水曜日の午後に仕事で不在になる家庭の場合、事前にその時間帯を確認し、保冷ボックスを使った置き配の設定をしておけば、食材の品質を保ちながら確実に受け取れます。さらに、仕事の都合で曜日によって在宅状況が変わる家庭も、事前にその旨を相談しておくことで最適な配達方法を選ぶことができます。

また、配達時間はあくまで目安ですが、毎週同じ時間帯に届くケースが多いため、生活リズムと合わせて計画を立てやすくなります。たとえば、配達日当日は仕事を早めに切り上げて受け取りたい場合も、予測が立てやすいので安心です。

配達日と時間を把握しておけば、冷蔵庫の空き状況を事前に確認したり、受け取り後すぐに下処理する準備ができます。これにより、冷凍庫の整理や野菜の保存計画も立てやすくなり、食材をムダにするリスクも減ります。

さらに、配達スケジュールが明確であることで、家族との家事分担もしやすくなります。たとえば、配達日の午前中に夫が受け取り、午後に妻が仕分けをするなど、役割分担をしやすくなる点もメリットです。日常の段取りに自然と組み込みやすくなり、生活のリズムを崩さず利用できます。

2.不在時の置き場所をあらかじめ指定しておく

生活クラブを利用する際には、不在時の置き場所を事前に指定しておくことで配送トラブルを防ぐことができます。共働きや育児で日中は不在になりがちな家庭でも、置き場所を明確に伝えておけば、受け取りの手間やすれ違いを防げます。特に冷蔵・冷凍品がある日は、このひと手間が品質維持の鍵となります。

たとえば「玄関横の物置の中に保冷箱を置いてほしい」と指定しておけば、毎回同じ場所に届けてもらえるため安心です。共用部分や人目につかない場所を選ぶことで、防犯面の不安も軽減されます。過去には「駐車場の柱の陰」「宅配ボックスの隣」「ベビーカー置き場の奥」など、家庭ごとの状況に合わせた細かい指定が活用されています。

また、冷蔵品・冷凍品については、専用の保冷剤や断熱材が入ったボックスで届けられるため、夏場でも数時間は品質が保たれます。指定場所が日陰で風通しの良い場所であれば、保管状況もより安定します。置き場所を決めておくことで、配達員も迷わず対応でき、商品が傷んだり戻されるリスクが減少します。

生活クラブでは、配達員が毎週基本的に同じ担当者になるため、指定場所に慣れてもらえるのも大きな利点です。置き場所に変更がある場合も、早めに連絡しておけばスムーズに対応してもらえます。ルールを明確にすることで、安心して不在時の利用ができるようになります。

この方法を取り入れることで、「家にいないと受け取れない」というストレスから解放されます。たとえば、急な残業や子どもの通院で帰宅が遅れる日でも、食材はいつもの場所で待ってくれているという安心感があります。受け取りの自由度が増すことで、ライフスタイルに合わせた柔軟な運用が可能になります。

さらに、生活クラブのカタログや資料に「置き配対応の詳細」が記載されているため、加入前に確認しておくと安心です。実際の置き配例や注意点も紹介されており、自分の家庭に合った方法を見つけやすくなります。忙しい家庭こそ、こうした事前準備が後々のストレス軽減につながります。

3.オートロック対応の配達方法を事前に相談しておく

生活クラブを利用する際に、オートロック付きマンションに住んでいる場合は、配達方法について事前に相談しておくことが配送トラブルの回避につながります。エントランスで配達員が入れないケースや、受け取りができない状況を避けるためにも、初めの段階で明確に共有しておくことが大切です。

たとえば、管理人が常駐しているマンションであれば、管理人室を通して受け取る方法が利用できます。また、宅配ボックスがある建物であれば、そこに保冷ボックスを設置してもらうよう事前に手配することも可能です。エントランスホール内の指定棚や掲示板横など、共用スペースの活用も現実的な手段としてよく選ばれています。

他にも、オートロックを解除する時間帯をあらかじめ設定し、その時間内に配達してもらう方法や、近隣住人とペア配送を組むことでオートロック問題を回避するケースもあります。共働きで日中不在がちなご家庭では、こうした柔軟な対策をとることで、確実な受け取りが可能になります。

生活クラブの配達員は基本的に毎週同じ担当者になるため、配達ルールが共有された後はスムーズに引き継がれます。何度も説明し直す必要がないので、習慣として定着しやすいのが特徴です。置き配場所の写真を渡しておく、配達時に使う暗証番号をメモしておくなどの工夫も効果的です。

特に冷蔵・冷凍食品を含む注文の場合、スムーズな受け取りは品質保持の面でも重要です。エントランスを通れずに持ち帰りになるようなことがあれば、再配達も難しく、食品のロスにもつながります。こうした事態を防ぐためにも、最初の段階で建物の仕様と希望を伝えておくことが最善の対策です。

さらに、生活クラブでは地域ごとに対応事例が豊富にあるため、相談すれば過去の実例をもとに最適な方法を提案してくれます。特別な設備がなくても、工夫次第で十分に対応可能なことも多いため、遠慮せず相談してみることが安心につながります。

4.初回配達時に配達員と受け取り場所を相談する

生活クラブの利用を始める際には、初回配達時に配達員と受け取り場所を相談しておくことで、今後の配送トラブルを防ぐことができます。日中は仕事で不在がち、または小さなお子さんの世話で手が離せないというご家庭にとって、スムーズな受け取り体制はとても重要です。

たとえば、玄関前に置く場合でも「右側の鉢植えの横」「ステップ台の上」「玄関ドアの横のくぼみ」など、具体的な位置まで相談しておくことで、毎回同じ場所に届き、迷いなく受け取れるようになります。こうした細かな指示は、配達員と顔を合わせる初回のタイミングで伝えるのが最も確実です。

また、冷蔵や冷凍品が含まれる場合は、「日陰の通気性のある場所」や「保冷ボックスを置けるスペース」などを事前に一緒に確認しておくことで、品質管理の面でも安心です。生活クラブの配達は保冷剤入りの専用ボックスで行われますが、置き場所の工夫次第で保存状態は大きく変わります。

共働き家庭に多いオートロック付きマンションの場合、「管理人室での受け取り」「宅配ロッカーの利用」「共用スペースの一角」など、建物に応じた柔軟な対応が求められます。配達員と現場で実際に見ながら相談することで、より現実的で安全な受け取り方法を決めることができます。

初回配達時にしっかりと話をすることで、配達員に家の事情や希望を正確に理解してもらえるだけでなく、顔を知ってもらえることでその後の対応も丁寧になりやすいという利点もあります。担当者は基本的に固定制のため、一度共有したルールは長期的に継続されやすい点も安心です。

生活クラブでは、こうした相談の機会をとても大切にしており、初回配達時の対応について事前に案内がある場合もあります。もし不安がある場合は、配達前に地域のセンターや組合員担当に問い合わせておくことで、さらにスムーズなやり取りが可能になります。こうした事前準備が、長く使い続けるうえでの安心感にもつながります。

5.雨天や積雪時の置き場対策をしておく

雨の日や雪の日にもしっかりと商品を受け取るためには、配達置き場を天候に合わせて工夫しておくことが重要です。とくに冷蔵品や冷凍品を含む注文の場合、濡れたり、雪で覆われたりすることを防ぐことが品質保持につながります。

たとえば、玄関前のひさしの下を指定しておくことで、直接雨や雪がかからないようにすることができます。また、マンションの共用部分にある屋根付きベンチ下や、風よけのある自転車置き場などを利用すれば、風雨を避けた受け取りが可能です。

簡易的な収納スペースとして、折りたたみ式のコンテナや大型の収納ボックスを用意しておくのもおすすめです。生活クラブの配達ボックスがそのまま入るサイズを選べば、受け取り時に中が濡れる心配がありません。雨が強い日でも安心して帰宅できます。

積雪地域の場合は、あらかじめ除雪がしやすい場所や凍結しにくい場所を置き場として指定することもポイントです。実際に「階段下の通路に防水シートを敷いて指定した」「風除室内に許可を得て置いてもらった」など、現地の状況に合わせた対応例が多くあります。

配達員と相談し、雨天時用・晴天時用の2パターンをあらかじめ共有しておくことで、急な天候変化にも柔軟に対応できます。たとえば、玄関ポーチと自転車置き場の両方を登録しておき、当日の天候で配達員が判断する形にしているご家庭もあります。

とくに共働き家庭では、雨天時に家にいないケースが多く、少しの工夫で配送トラブルを大きく防ぐことができます。専用の防水カバーや撥水シートを常備しておくことで、突然の天候変化にも慌てる必要がありません。日ごろから置き場環境を見直しておくことが、安心につながります。

6.ペットや小さな子どもがいても安全な場所を選ぶ

生活クラブの配達品を安全に受け取るためには、ペットや小さな子どもがいても安心できる置き場所を選ぶことが大切です。特に家の玄関周辺や庭先に商品を置く場合、誤っていたずらされたり、倒されたりするリスクを回避する工夫が必要です。

たとえば、室内飼いの猫が玄関を開けた隙に外に出てしまうのを防ぐため、玄関の外ではなく側面通路に配達してもらうよう指定している家庭があります。犬を飼っている場合には、吠えたりかじったりする可能性のある場所を避け、門扉の外や犬の届かない位置に置くなどの工夫が効果的です。

小さな子どもがいるご家庭では、商品ボックスの重さや中身の扱いに注意が必要です。例えば、保冷材入りのボックスが倒れて中身が散乱したというケースでは、「家の裏手の棚に置くように指定してからは安心できた」という声もあります。通路のすぐ横など子どもが足を引っかけやすい場所も避けるようにしましょう。

マンション住まいの方は、ベビーカー置き場の近くなど子どもが遊びやすい場所を避け、管理人と相談のうえ、共用部分の落ち着いたスペースに置くように工夫している例もあります。こうした環境に応じた配慮で、安心して利用を続けることが可能です。

生活クラブの配達員は原則として毎週同じ方が担当するため、最初にしっかりと伝えておけば、以降の対応もスムーズになります。「家の裏側に回ってもらうのが難しい場合は、自転車置き場の棚の上に」など、具体的な指示を初回に共有しておくと、誤配のリスクも減らせます。

配達先の状況は季節や家族の成長とともに変わることもあるため、半年に一度程度は置き場所を見直すことも効果的です。たとえば、子どもが歩けるようになった時期や、ペットの行動範囲が広がったときには、再度安全性を確認しておくと安心です。

7.配達明細書を保管・照合しておく

生活クラブでの配送トラブルを回避するには、配達明細書を保管して内容を照合する習慣を持つことが大切です。特に忙しい共働き家庭では、受け取りの際にすべての品目を即座に確認するのが難しいため、あとから明細書と実際の商品を見比べることが有効な確認手段になります。

たとえば、冷蔵品が1品入っていなかったことに後日気づいたというケースでは、配達明細書を見て「確かに注文していた」と確認できたことで、すぐに生活クラブに連絡して返金対応してもらえたという声があります。明細書を手元に残しておくことで、証拠が明確になり、問い合わせがスムーズに進みます。

また、明細書には実際に請求された金額や、商品の点数、注文時の単価が記載されているため、家計管理にも役立ちます。「今週は思ったより注文が多かったな」というときに原因を把握できるので、無駄遣いの抑止にもなります。

冷凍品や冷蔵品が複数あって取り出しながら確認がしづらい場合には、明細書にマーカーでチェックを入れながら仕分けをすることで、確認ミスを減らす工夫ができます。子どもと一緒に作業する時間が取りづらい場合でも、後から照合できる仕組みをつくっておくことで安心です。

紙の明細書だけでなく、スマホアプリやマイページでも注文履歴を確認できるので、万が一紙が紛失した場合でも対応可能です。とくに注文履歴と照らし合わせることで、「注文ミス」なのか「配達ミス」なのかを判断しやすくなります。

また、トラブルがなくても明細書を週ごとにクリアファイルで管理しておけば、過去の買い物傾向がわかりやすくなり、来週以降の注文の参考にもなります。注文ミスの防止や在庫管理の効率化にもつながるため、忙しい家庭にこそ明細書の保管・照合作業をおすすめします。

8.連絡先をスマホに登録しておく

生活クラブを安心して利用するためには、所属センターや配達担当者の連絡先をスマホに登録しておくことが重要です。配達ミスや商品忘れといった万が一のトラブルが発生したときに、すぐに連絡が取れる体制を整えておくことで、対応が格段にスムーズになります。

たとえば、冷凍品が未配達だったと気づいた夕方、「連絡先をスマホに登録していたおかげで、すぐにセンターに電話できた」というケースでは、当日のうちに再配達してもらえたという報告があります。逆に、連絡先が手元にない場合、検索に時間がかかったり、時間外になってしまったりして対応が遅れる可能性もあります。

また、配達前に「玄関前の植木の位置を移動しておいてほしい」などの細かな相談も、登録済みの電話番号があればスムーズに伝えられます。LINEやSMSでの連絡が可能な場合もあるため、自分が連絡しやすい手段を登録しておくのもおすすめです。

共働き家庭では、日中に電話をかけづらい場面も多いため、夫婦で連絡先を共有しておくと、どちらかが対応しやすくなります。例えば「妻が勤務中でも夫が連絡して再配達の依頼をしてくれた」という事例もあり、家族ぐるみでの対応がしやすくなります。

生活クラブのセンター番号だけでなく、配達担当者の個別連絡先を教えてもらえる場合は、その番号も登録しておくと安心です。初回の配達時などに、名刺や連絡メモをもらったらすぐにスマホに登録しておきましょう。

配達に関する問い合わせ先は、地域のセンターごとに異なるため、公式サイトで確認できる電話番号を地域名付きで登録しておくと便利です。特に天候不良による遅配や、交通事情による変更の連絡がある場合、センター側から着信があることもあります。番号を登録しておくことで、「生活クラブからの電話」とすぐに気づき、対応しやすくなります。

また、登録時には「名前」「センター名」「役割(担当者/配送センター)」をメモ欄に入れておくと、情報が整理されて後から見返す際にも便利です。連絡帳アプリやメモ帳アプリなどを活用し、緊急時に家族が確認できるよう共有メモにしておくのも一案です

。

9.正式契約前に「お試しセット」で受け取り体験をしておく

生活クラブの配送トラブルを未然に防ぐためには、正式な加入手続きの前に「お試しセット」を利用して、実際の受け取り体験をしておくことが効果的です。受け取りの流れやスタッフの対応、置き配の形式などを事前に確認できるため、本契約後のギャップを減らせます。

たとえば、「玄関のどこに置かれるか」「保冷剤の使い方」「不在時の連絡方法」などは、お試しセットの受け取り時に具体的に確認できます。子どもがいる家庭では、「玄関先に箱が置かれていても、子どもがぶつからない配置か」を試して安心できたという声もあります。

共働き家庭にとっては、実際の配達時間帯やドライバーの対応を知っておける点も大きなメリットです。「仕事から帰ったら保冷剤がまだ効いていた」「配達スタッフが丁寧だった」といった体験が、生活クラブを選ぶ決め手になったケースもあります。

また、「玄関がオートロックだけど受け取りできるか」「事前連絡はあるのか」といった疑問も、お試し体験を通じて解消できます。実際にオートロックマンションでも問題なく受け取りできたことで、入会を決めたという例もあります。

さらに、実際に配達された箱や容器のサイズを確認することで、自宅の玄関前やベランダなど置き場所の確保も事前にできます。マンションや狭小住宅では、スペースの確認が重要なポイントとなります。段ボールの大きさや保冷ボックスの仕様を目で見ておけば、スムーズな置き配にもつながります。

加えて、お試しセットの中身には、生活クラブで人気の冷凍惣菜や牛乳、加工品などが含まれていることが多く、実際の購入時にどのような商品が届くかを体感できます。商品説明書も一緒に届くため、原材料やアレルゲン表示などの確認も可能です。食の安全にこだわりたい家庭にとっては、重要な判断材料となります。

まとめ

生活クラブの配達ルールやトラブル回避法について理解を深めることは、安心して宅配サービスを活用するうえで欠かせません。今回は、配達曜日や時間帯の確認方法、不在時の置き配の工夫、オートロックマンションへの対応など、共働き家庭が押さえておきたいポイントを整理しました。

どれも小さな準備や確認でありながら、実際のトラブルや不便を防ぐうえで大きな効果を発揮します。とくに、初回配達時の受け取り場所の相談や、悪天候への備え、ペットや小さな子どもがいる家庭での置き場所の工夫など、日常に寄り添った対策が鍵になります。

また、契約前に「お試しセット」で配達の流れを確認しておくことも、安心して始めるための有効な手段です。連絡先の登録や明細書の管理など、小さな積み重ねが後々のトラブルを減らすことにつながります。

共働き世帯にとって、限られた時間を有効に活用するためには、宅配サービスの安定性が何よりも重要です。配達ルールを正しく理解し、トラブルの芽を事前に摘んでおくことで、生活のリズムに無理なく組み込めるようになります。小さな工夫の積み重ねが、安心感と満足度の高い利用につながっていきます。

なお、生活クラブの料金についての情報や、配送手数料を無料にする方法については、こちらの記事で確認することができます。

(※ご注意!ここで紹介しているデータは、2025年5月3日時点での独自による調査結果です。各データは、必ず運営会社発表のものと照合しご確認ください)