作った料理が余ってしまい、「また食べ残しが出てしまった…」とため息をつくことはありませんか?

せっかく時間をかけて作った料理が残ると、もったいないし、後片付けも面倒になりますよね。

特に、仕事と育児を両立する共働き家庭では、できるだけ効率よく食事の準備をしたいものです。

そんな悩みを解決するために、作りすぎを防ぐコツや、余った料理を無駄なく活用する方法を紹介します。

「ちょうどいい量を作るための工夫」や、「余った料理を翌日のお弁当や別の料理にリメイクする方法」など、実践しやすいアイデアを詳しく解説。

例えば、ハンバーグを小さめに作って冷凍ストックする、煮物をリメイクして炊き込みご飯にする、焼き魚をほぐしておにぎりにするなど、すぐに使えるテクニックが満載です。

さらに、副菜を小分けにして冷凍保存したり、余ったご飯をおにぎりにしてストックすることで、無駄なく活用できます。

また、作りすぎを防ぐために、家族と食べる量を話し合いながら調整する方法や、取り分け方式で各自の食べられる量を決める工夫も紹介しています。

さらに、作り置きできるメニューをうまく活用することで、忙しい日でもすぐに食べられる便利な食事スタイルを確立することができます。

食材を無駄なく活かし、食べ残しを減らすことで、家計の節約にもつながります。

この記事を読んで、食事作りをもっと楽に、無駄なく楽しめるコツを身につけましょう。

食事の作りすぎを減らす方法

1.1食分の適量を把握する

毎日の食事で作りすぎてしまい、気づけば食べ残しが発生することはよくあります。

しかし、適量を把握することで、無駄を減らし、食材の節約にもつながります。

まず、家族の食べる量を把握するために、日々の食事の記録をつけてみましょう。

例えば、ご飯の量を計量カップで測り、どのくらい食べたのかメモしておくと、適量が分かります。

子どもがどれくらい食べるのかも記録しておくと、無駄なく準備ができます。

次に、盛り付ける前に1食分を小分けにしてみましょう。

例えば、パスタを作る際に、乾麺の状態で1人分を量り、お皿ごとに分けると作りすぎを防げます。

お茶碗に軽くよそったご飯の量を確認し、家族が食べきれる適量を見極めることも大切です。

炒め物や煮物も、作る前に1人分の量を意識して食材を切ると、余る心配がなくなります。

また、食材ごとの適量を知ることも重要です。

例えば、肉や魚は1人あたり100gが適量と言われています。

カット済みの肉や魚を事前に小分けし、冷凍保存しておけば、必要な分だけ解凍して使うことができます。

野菜も一度に大量に切るのではなく、1回分を分けておくと便利です。

さらに、スープや煮物は保存しやすいように作り、余った分を翌日のお弁当に回すと、食べ残しが減ります。

家族の食欲の変化に合わせることも大切です。

例えば、子どもが成長すると食べる量が変わるため、定期的に見直しましょう。

休日はよく食べるが、平日は軽めに済ませるなど、家族のライフスタイルに合わせて調整するのもポイントです。

また、季節によって食欲が変化することもあるため、夏場は少なめに、冬場は少し多めに作るなど、工夫すると無駄を防げます。

余った料理を翌日アレンジするのもおすすめです。

例えば、煮物は卵とじにしたり、炒め物にしたりすることで、最後までおいしく食べられます。

こうした工夫を取り入れることで、家族の満足度も高まり、食べ残しを減らせます。

2.料理の分量を計量する

料理の分量をしっかり計量することで、適量を守り、余らせずに済むようになります。

特に忙しい共働き家庭では、効率よく料理するためにも、計量の習慣を取り入れるのがおすすめです。

まず、ご飯の量を測るだけで、無駄を減らすことができます。

例えば、家族が1回に食べるご飯の量を事前に把握し、それに合わせて炊くようにすれば、余らせずに済みます。

大人1人分は約150g、子どもは100gが目安ですが、計量カップを使って毎回同じ量を炊くことで、余らせることなく食べきれます。

さらに、おにぎりを作る際も、1個あたり100g程度を目安にすると、作りすぎを防ぐことができます。

次に、パスタや麺類も計量すると、適量を作ることができます。

乾麺の状態で1人分を量ると、大人は80〜100g程度が適量です。

計量せずに適当に茹でると、多くなりすぎたり、足りなくなったりすることがあるため、専用のパスタメジャーやスケールを活用すると便利です。

特に家族の食べる量が異なる場合、それぞれに合った量を用意することで、食べ残しを防ぐことができます。

また、肉や魚も計量すると、ちょうどよい量を用意できます。

1人分の適量は約100gですが、まとめ買いした際に適当に使うと、食べきれずに余ってしまうことがあります。

購入後すぐに1食分ずつ小分けし、冷凍保存しておけば、必要な分だけ解凍でき、調理もスムーズになります。

さらに、ハンバーグやミートボールを作る際も、1人分の分量を意識しながら成形することで、作りすぎを防ぐことができます。

計量を習慣にすることで、料理全体のバランスを取りやすくなります。

例えば、スープや煮物を作るとき、1人分の量を意識しながら具材を計量すると、余らせることなく適量を維持できます。

さらに、余った料理を翌日のランチに回す工夫をすると、無駄なく食材を活用できます。

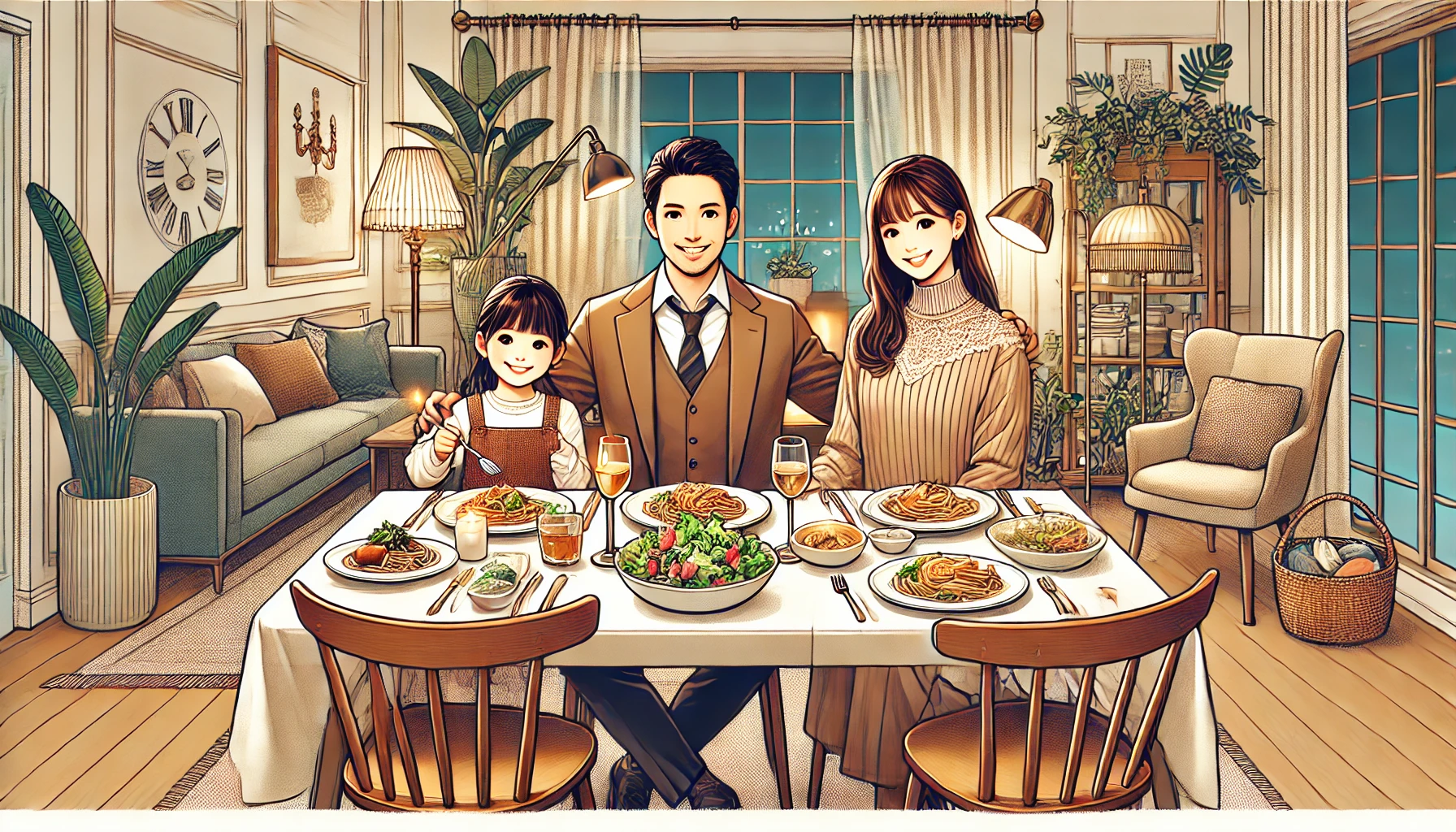

3. 取り分け方式にして、各自が食べる量を決められるようにする

食事を用意する際、家族全員の適量を考えるのはなかなか難しく、つい作りすぎてしまうことがあります。

そんなときにおすすめなのが「取り分け方式」です。

食事を大皿や鍋で提供し、各自が食べる量を自分で決められるようにすることで、無理なく適量を守ることができます。

まず、鍋料理は取り分け方式を活用しやすいメニューの代表格です。

例えば、すき焼きや寄せ鍋などを作り、各自が食べる分を好きなタイミングで取ることで、食べ残しを防げます。

さらに、翌日にうどんや雑炊にリメイクしやすいため、余った場合も無駄なく活用できます。

次に、プレート料理も取り分け式にすることで食べ過ぎや食べ残しを防げます。

例えば、ハンバーグや唐揚げを一人分ずつ盛り付けるのではなく、大皿にまとめて提供し、家族が自由に取るようにすると、ちょうどよい量を食べられます。

特に、子どもはその日の気分によって食欲が変わるため、無理なく調整できます。

また、サラダや副菜も大皿にすると、家族が自分の食べたい分を選びやすく、残る量が減ります。

丼物や麺類も、取り分け形式にすることで食べる量を調整しやすくなります。

例えば、カレーライスを作る際、ご飯とルーを分けておき、各自が好みの量をよそえば、食べきれる分だけ食べられます。

同様に、パスタソースや具材を別々に用意し、麺の量を各自で調整できるようにすると、食べ過ぎを防ぎながら満足度もアップします。

さらに、味噌汁やスープも、各自が飲みたい分だけ注ぐスタイルにすると、余ることなくちょうどよい量を楽しめます。

取り分け方式を活用すると、家族の食欲に合わせて量を調整しやすくなり、結果として食べ残しを減らせます。

さらに、適量を把握する習慣がつくため、無駄のない食事管理がしやすくなります。

また、食卓での会話も増え、「今日はこのくらいにしよう」など、自然と食べる量を考えるようになります。

4.小さめの食器やお皿を使う

食材の無駄を防ぐために、料理の量を減らす工夫として、小さめの食器やお皿を使うのが効果的です。

食器のサイズを調整することで、無理なく適量を保ちやすくなり、食べ残しを減らせます。

まず、ご飯の量を調整するために、茶碗を一回り小さくするのがおすすめです。

例えば、大きめの茶碗を使うと、つい多めによそってしまい、食べ残しにつながることがあります。

小さめの茶碗を使うことで、自然と食べる量をコントロールしやすくなり、家族ごとの適量を意識しやすくなります。

また、子ども用の茶碗を使い、大人用と区別することで、さらに無駄を減らしやすくなります。

次に、大皿ではなく、一人分ずつ盛りつける際にも、小さめのプレートを使うと、適量を守りやすくなります。

例えば、ハンバーグや焼き魚を大きなお皿に盛ると、「もう少し追加しよう」となりがちですが、小さめのプレートにすると、適量をキープしやすくなります。

さらに、見た目にもバランスよく盛り付けられ、食事が楽しめるようになります。

特に、夕食はつい多めに作ってしまうことが多いですが、小さいお皿にすることで、一度の食事量を適切に抑えられます。

また、おかずの小鉢を活用することで、食べる量をコントロールしやすくなります。

例えば、きんぴらごぼうや煮豆などを大皿に盛るのではなく、小鉢に少量ずつ盛ると、適量を意識しながら食べることができます。

小鉢を活用することで、食卓全体のバランスも整い、食事が楽しくなります。

さらに、少しずつ取り分ける習慣がつくと、「もう少し食べたい」と思ったときに調整しやすくなり、無理なく適量を守ることができます。

加えて、家族ごとに合った食器を選ぶことで、より適量を保ちやすくなります。

例えば、食事の量が多くなりがちな家族には、少しずつ食べる習慣をつけるために、あえて小さめの器を使うのも有効です。

また、平日は小さめの食器を使い、休日は大きめのお皿を使うなど、状況に応じて使い分けると、無理なく食事量を管理できます。

5.作りすぎ防止レシピを活用する

作りすぎを防ぐには、適量を意識した「作りすぎ防止レシピ」を活用するのが効果的です。

あらかじめ量を決めて調理することで、無駄を減らし、食材を賢く使うことができます。

まず、1人分の分量が決まっているレシピを取り入れてみましょう。

例えば、「1人分の親子丼」は、ご飯150g、鶏もも肉50g、卵1個を使うことで適量を守ることができます。

パスタも1人分は乾麺100gと決まっているため、計量することで作りすぎを防げます。

こうしたレシピを活用することで、適量を意識しやすくなります。

さらに、焼き魚や煮物など、家族ごとに食べる量を調整しやすいレシピを選ぶと、より無駄が減ります。

次に、小分けして作るレシピも便利です。

例えば、餃子なら、一度に50個作るのではなく、1人あたり5〜6個を基準にして、必要な分だけ焼くようにすると、作りすぎを防げます。

余った分は冷凍保存し、次回の食事に回すことで無駄を減らせます。

同じように、コロッケやおにぎりも、あらかじめ小分けにして作り、食べる分だけ調理することで、食べ残しを防げます。

また、余った料理を別のメニューにリメイクできるレシピを活用するのもおすすめです。

例えば、シチューが余った場合は、翌日にドリアにアレンジしたり、パンと合わせてグラタン風にすることで、最後までおいしく食べることができます。

作りすぎを防ぐだけでなく、飽きずに楽しめる工夫ができます。

同様に、肉じゃがをカレーに変えたり、焼きそばの具をチャーハンに活用することで、無駄なく消費できます。

さらに、作りすぎ防止レシピを取り入れると、買い物の計画も立てやすくなります。

例えば、1週間分のレシピを決めておくと、必要な食材だけを購入できるため、余計な食材を買うことがなくなり、食材のロスを減らすことができます。

家計の節約にもつながるので、日々の負担も減らせます。

6.作り置きを前提に小分け調理する

忙しい毎日の中で、つい多めに作ってしまい、食べ残しが発生することはよくあります。

そんなときにおすすめなのが、「作り置きを前提にした小分け調理」です。

作る段階で適量を意識し、すぐに食べる分と保存する分を分けることで、食べ残しを減らしながら効率よく食事を準備できます。

まず、主菜を小分けにして作り置くと、食べ過ぎや食べ残しを防げます。

例えば、ハンバーグを作る際、一度にまとめて焼かず、1人分ずつ成形して冷凍しておくと、必要な分だけ解凍・調理できるため、余ることがありません。

同様に、から揚げも衣をつけた状態で小分け冷凍しておけば、食べる分だけ揚げることができ、無駄なく使えます。

また、焼き魚も1切れずつラップに包んで冷凍すれば、必要な分だけ解凍でき、作りすぎを防げます。

次に、副菜も作り置きを意識すると、適量を守りやすくなります。

例えば、きんぴらごぼうやひじきの煮物は、小分けにして保存容器に入れておくと、食べる分だけ取り出せて便利です。

こうすることで、1回の食事で余ってしまうことがなくなり、計画的に食べることができます。

さらに、ポテトサラダやおひたしなども、小分けして保存すると、必要な分だけ盛り付けられるため、余らせることがなくなります。

また、汁物やカレーなどの煮込み料理も、小分けにして保存すると食べ残しを減らせます。

例えば、カレーを作るときに、食べる分だけ鍋に残し、残りはすぐに冷凍用の容器に分けて保存すると、余らせずに最後まで活用できます。

スープやシチューも、1食分ずつ保存しておけば、食べたいときに温めるだけで簡単に食べられます。

作り置きしたものは、リメイク料理に使うことで、飽きずに食べきれるのもメリットです。

さらに、作り置きをすることで、忙しい日でも簡単に食事の準備ができます。

例えば、仕事が遅くなった日でも、冷凍しておいたハンバーグや焼き魚を解凍するだけで、すぐに食事の準備が整います。

これにより、料理の手間が減り、食材を無駄なく活用できるようになります。

7. 作りすぎた時のリメイクレシピを用意しておく

つい多めに作ってしまい、食べ残しが出てしまうことはよくあります。

そんなときに便利なのが、「作りすぎたときのリメイクレシピ」をあらかじめ用意しておくことです。

食材を最後まで使い切れるように工夫することで、無駄を防ぎ、毎日の食事準備がスムーズになります。

まず、カレーのリメイク方法を知っておくと、余ったときにも困りません。

例えば、カレーうどんやカレードリアは定番ですが、カレーを少しアレンジしてカレー風味のグラタンにする、パイ生地で包んでカレーパン風にするなど、さまざまな楽しみ方があります。

さらに、カレーをミートソース風にアレンジしてパスタにかける、パンにのせてピザ風に焼くなど、ひと工夫で違った味わいを楽しめます。

カレーのリメイクは手軽にできるため、冷凍保存と組み合わせると便利です。

次に、煮物のリメイクも便利です。

例えば、肉じゃがが余った場合は、カレー粉を加えてスパイシーな味にする、卵とじにして丼にするなど、少しの工夫で別の料理に変えられます。

ひじきの煮物は、お好み焼きの具材や炊き込みご飯の具にすると、風味が増して美味しくなります。

さらに、煮物を細かく刻んで春巻きの具やハンバーグのタネに混ぜると、栄養満点のアレンジ料理に生まれ変わります。

和風の煮物も、味を少し変えることで、新鮮な気持ちで食べられます。

また、ご飯を活用したリメイクもおすすめです。

例えば、余った炊き込みご飯は、焼きおにぎりにして冷凍保存すると、お弁当や夜食に活用できます。

白ご飯が余った場合は、卵と混ぜてオムライスにしたり、おじやにすることで、食べ残しを無駄なく活かせます。

さらに、チーズやホワイトソースを加えてドリアにする、ライスコロッケにするなど、洋風のリメイクレシピも楽しめます。

冷凍ご飯を活用すれば、時間がないときにも便利です。

8.冷凍できるメニューを作る

毎日の食事作りで、つい作りすぎてしまい、食べ残しが発生することはよくあります。

そんなときに役立つのが、「冷凍できるメニュー」を意識して作ることです。

作りすぎた料理を冷凍保存すれば、後日すぐに食べられるため、食べ残しを減らすだけでなく、忙しい日の時短にもつながります。

まず、肉料理を冷凍することで、作りすぎを防ぐことができます。

例えば、ハンバーグは、焼く前の状態で1個ずつラップに包んで冷凍すれば、食べるときに焼くだけで手軽に準備できます。

から揚げも、下味をつけた状態で冷凍しておけば、揚げるだけで美味しく食べられるため、食べ残しを減らせます。

さらに、ミートボールや豚の生姜焼き用の肉をタレごと冷凍しておくと、調理の手間を省けるので便利です。

こうした冷凍ストックを用意しておくと、忙しい日でもすぐに食事の準備ができます。

次に、スープやシチューなどの煮込み料理も、冷凍しておくと便利です。

例えば、多めに作ったシチューを1食分ずつ冷凍保存しておけば、食べたいときに温めるだけで簡単に食事ができます。

スープ類は製氷皿で冷凍し、小分けして保存すると、必要な量だけ解凍できるので便利です。

さらに、ポタージュや味噌汁も、具材を取り除いてスープ部分だけを冷凍すると、簡単に再加熱して食べられます。

味噌汁は、具材を入れずに味噌を溶かした状態で冷凍すると、時短調理に役立ちます。

また、ご飯やおにぎりも冷凍しておくことで、食べ残しを防ぐことができます。

余ったご飯を1食分ずつラップに包んで冷凍しておけば、電子レンジで温めるだけで食べられます。

さらに、炊き込みご飯やチャーハンをおにぎりにして冷凍しておけば、忙しい朝やお弁当にも活用できます。

焼きおにぎりにして冷凍すると、解凍時に香ばしさが増し、食べる楽しみが広がります。

冷凍するときに、小分けにして保存袋に入れておくと、必要な分だけ取り出せるので便利です。

9.家族と食べる量を話し合い、協力してもらう

毎日の食事作りで、つい作りすぎてしまい、食べ残しが発生することはよくあります。

そんなときに役立つのが、「家族と食べる量を話し合い、協力してもらうこと」です。

家族の食べる量を把握し、調整することで、作りすぎを防ぎ、無駄を減らすことができます。

まず、家族の食べる量を確認することが大切です。

例えば、夕食前に「今日はどれくらい食べられそう?」と声をかけるだけでも、量を調整しやすくなります。

特に、成長期の子どもや仕事の忙しい夫など、日によって食べる量が変わることがあるため、その都度確認することで、適量を作る習慣が身につきます。

さらに、週末に食べた量を振り返り、「このくらいがちょうどいいね」と話すことで、家族みんなで適量を意識する習慣がつきます。

次に、食べる量の目安を共有することも効果的です。

例えば、「ご飯は1人150g、おかずは肉100g、野菜は200g」といった目安を家族と共有し、一緒に食事の量を考えるようにすると、適量を守りやすくなります。

これにより、「もう少し食べたい」「今日は少なめでいい」といった家族の意見を取り入れながら、無理なく調整できるようになります。

また、盛り付けの段階で「少なめ」「普通」「多め」など選べるようにすると、それぞれに合った量を確保でき、食べ残しを減らせます。

さらに、家族と協力して食事の計画を立てるのもおすすめです。

例えば、週末に「今週はどんな食事が食べたい?」と話し合いながらメニューを決めることで、食べる量の見通しが立ちやすくなります。

また、余った料理のリメイク方法を家族で相談するのもよい方法です。

「余ったカレーはカレーうどんにしよう」「焼き魚はほぐしておにぎりに入れよう」など、家族でアイデアを出し合うことで、楽しく食べ切る工夫ができます。

さらに、冷凍保存できる料理を意識して作ることで、食べきれなかった場合でも、後日美味しく食べることができます。

10.余った料理は翌日の食事やお弁当に活用する

毎日の食事作りで、つい作りすぎてしまい、食べ残しが発生したときに役立つのが、「余った料理を翌日の食事やお弁当に活用すること」です。

前日の料理を無駄なく活用すれば、食べ残しを減らせるだけでなく、翌日の食事作りの負担も軽減できます。

さらに、作り置きをうまく活用することで、忙しい朝の準備時間を短縮し、余裕のある食卓を実現できます。

まず、カレーやシチューなどの煮込み料理は、翌日の食事に活用しやすいメニューです。

例えば、余ったカレーを使ってカレードリアやカレーうどんにアレンジすれば、新しい一品として楽しめます。

シチューはパスタソースやグラタンの具材としても活用できるため、簡単に別の料理へと変身させることができます。

また、ハヤシライスのルーをオムライスのソースにしたり、シチューをパンに挟んでホットサンドにするなど、さまざまなアイデアで食べ飽きることなく楽しめます。

次に、肉や魚のおかずは、お弁当に入れやすいメニューです。

例えば、夕食の唐揚げや照り焼きチキンを取り分けておき、翌朝お弁当に詰めるだけで、時短にもつながります。

焼き魚や煮魚も、小さくほぐして混ぜご飯やおにぎりの具にすることで、手軽にお弁当の一品として活用できます。

また、生姜焼きやハンバーグは、パンに挟んでサンドイッチにするなど、アレンジの幅が広がります。

さらに、副菜も翌日に活用すると便利です。

例えば、ひじきの煮物やきんぴらごぼうは、小分けにしてお弁当に入れることで、バランスの良い食事になります。

また、ポテトサラダなどの冷たいおかずも、翌日そのまま使うことができるため、お弁当作りの負担を減らせます。

さらに、お浸しや酢の物などの副菜も、翌朝ご飯のお供として活用すれば、朝食の準備がぐっと楽になります。

まとめ

食べ残しを減らすためには、作りすぎを防ぐ工夫と、余った料理を無駄なく活用する方法を取り入れることが大切です。

食事の適量を把握し、家族と食べる量を話し合いながら、無理なく調整することで、作りすぎを防げます。

また、取り分け方式を取り入れることで、それぞれが食べられる量を選べるため、無駄なく食べ切る習慣が身につきます。

さらに、余った料理は翌日の食事やお弁当に活用することで、無駄なく消費できます。

例えば、カレーをカレードリアやカレーうどんにアレンジしたり、煮物を炊き込みご飯の具にするなど、リメイクレシピを取り入れることで、飽きずに楽しめます。

ご飯やおかずは冷凍保存しておくと、忙しい日にもすぐに食べられて便利です。

また、作りすぎを防ぐためには、計量を習慣にすることも効果的です。

レシピの分量を意識し、食材の量を測って調理することで、無駄なく適量を作ることができます。

さらに、小さめの食器を使うことで、盛り付けの段階で量を意識しやすくなり、食べ残しを防ぐことにつながります。

作りすぎを防ぎながら、余った料理を上手に活用することで、食材を無駄にせず、美味しく楽しめます。

ちょっとした工夫を取り入れながら、日々の食事をもっと快適にしていきましょう。

(※ご注意!ここで紹介しているデータは、2025年2月1日時点での独自による調査結果です。各データは、必ず運営会社発表のものと照合しご確認ください)