毎日忙しい中でも、家族のために頑張って作った作り置き。せっかくの努力が「味が落ちた…」「飽きられた…」と感じた瞬間、ちょっと切なくなったことはありませんか。実はその原因、ちょっとした工夫で簡単に防げるんです。

作り置きの味が落ちる原因はさまざまですが、共通しているのは「保存方法」や「食材の選び方」など、見直せばすぐにできるポイントばかり。今回は、家庭でもすぐに実践できる対策を丁寧に紹介します。

例えば、味が落ちにくい保存のコツ、冷凍に向いたメニューの選び方、食材の水分対策、ちょい足し調味料のアイデアなど、共働きママでも続けられる実用的なテクニックが満載。食費のムダも減らせて、満足度もアップします。

食材の劣化を防ぐ保存容器の選び方や、下味の工夫で味をしみ込ませながらキープする方法など、ちょっとしたテクニックを知るだけで、作り置きが見違えるように美味しくなります。

毎日を頑張るあなたの味方になる、失敗しない作り置きのコツ。ぜひ参考にして、今日から「また食べたい」と言ってもらえるおかずを目指しましょう。

作り置きおかずの味をキープする保存テクニック

1.冷凍保存に適したメニューを選ぶ

作り置きをおいしくキープしたいなら、冷凍向きのおかずを選んでおくと安心です。冷凍に向かないものは、解凍したときに水が出て味がぼやけたり、食感が悪くなったりすることがあります。そうならないためには、冷凍してもおいしさが変わらないメニューを選ぶのが効果的です。

ミートソースやカレーなどは、冷凍しても味がしっかり残るのでおすすめです。温め直すだけでパスタやごはんに合わせられて、味も落ちにくくて便利です。

照り焼きチキンや鶏そぼろのように、しっかり味がついているおかずも冷凍向きです。レンジで温めるだけで、そのままごはんにのせても、お弁当にもぴったり。風味がキープされやすくて、作っておけば安心できる存在になります。

冷凍しやすいメニューを選んでおくと、解凍後の失敗が減るのも大きなポイントです。「作っておいたのに美味しくない…」というがっかりを防ぎやすくなります。

さらに、冷凍向きのメニューはアレンジもしやすく、ミートソースはドリアやオムライス、そぼろはおにぎりや炒飯にも展開できます。作り置きしておけば、家事の時短にもつながります。

冷凍に向くおかずは、作り置きのストレスを減らしてくれる存在です。たとえば「冷凍してたのにまずい」「食感が変でがっかり」なんていう失敗が起きにくくなるからです。安心して保存→おいしく食べるのサイクルができると、料理の負担も軽くなります。

さらに、冷凍OKなメニューはまとめて作ってもムダにならないのがうれしいポイントです。家にある食材でサッと作ってストックしておけば、いざという時に役立つので、急な予定や体調不良のときにも助かります。

味が落ちにくいだけでなく、見た目もきれいに保ちやすいのも冷凍メニューの魅力です。解凍してすぐ出せるので、忙しい朝や疲れた夜にパッと出せて、本当に助かります。

2.濃いめの味付けにする

作り置きを美味しく保つには、はじめからちょっと濃いめに味付けしておくのがポイントです。保存中に水分が出たり、冷めることで味が薄まるのを防ぎ、食べるときにも味がしっかり感じられます。

例えば、定番のひじきの煮物は、しょうゆをやや多めにして煮詰め気味に仕上げると、冷蔵でも味が薄くならずおいしく食べられます。人参や油揚げにも味が染み込みやすく、全体のまとまりも良くなります。

照り焼きチキンも、タレをよく煮絡めて濃いめに仕上げておくと、冷めてもコクのある味わいが保てます。お弁当にも使いやすく、ごはんが進む味で家族からのリクエストも増えます。

ピーマンとちくわの炒め物は、しょうゆとごま油を効かせておくと、時間が経っても香ばしさが残り、作り置きでも飽きません。にんじんのきんぴらや、ほうれん草のナムルなども、少し濃いめにしておくと味がぼやけません。

味付けを濃くすると塩分が気になりますが、だしや香味野菜を使うと塩分控えめでも満足感が出せます。にんにくやごま、しょうがなどを活かすと、風味が豊かになります。

週末にまとめて作り、冷蔵や冷凍で保存する場合も、濃い味付けは日持ちしやすく、ムダが減ります。小分けにすれば必要な分だけ使えて便利です。お弁当の準備や忙しい日の夕食も楽になります。

冷蔵庫にしっかり味のついた作り置きが並んでいると、心にも余裕が生まれます。子どもが帰ってくる時間にサッと一品出せたり、夫の夜食に温めるだけで出せたりと、日々のちょっとした場面でも助かる場面が増えていきます。料理の負担が減ると、自分の時間も取りやすくなります。

濃いめの味付けは、節約にもつながります。少量のおかずでも満足感があるため、一人分の量を控えめにしても満足できることが多く、結果的に食材の節約になります。家族が「これおいしいね」と笑顔になる味付けを探していく中で、作り置きがもっと楽しくなります。

3.水分が出にくい食材を選ぶ

作り置きの美味しさを保つためには、水分が出にくい食材を選ぶことがとても重要です。時間が経つことで食材から出る水分が、全体の味を薄めたり、食感を損なったりする原因になります。水分が出にくい食材を使えば、味の変化が少なく、冷蔵・冷凍しても満足のいく仕上がりが保てます。

たとえば、れんこんやごぼう、にんじんなどの根菜類は水分が少なく、加熱してもシャキッとした食感を保ちやすいのが特徴です。きんぴらや炒め物にすると、保存してもべちゃっとせず、食べ応えがある副菜になります。

ちくわや厚揚げ、油揚げなどの加工食品も、水分が出にくい上に味が染みやすく、作り置き向きの優秀食材です。下ごしらえで軽く水分を拭き取るだけで、保存性がさらにアップし、日持ちもしやすくなります。

冷凍に向く食材としては、ブロッコリーやいんげんなどの緑の野菜もおすすめです。茹でたあとしっかり水気を飛ばしてから保存することで、解凍後も食感や風味がしっかり残ります。水分が少ないことで冷凍時の霜や劣化も抑えられ、使いたいときにすぐ美味しく使えるのが魅力です。

水分が出にくい食材は、保存中の見た目の変化も抑えてくれます。時間が経っても色がにごりにくく、形も崩れにくいので、食卓に出すときも美しく仕上がります。特にお弁当に使う場合、見た目の良さは食欲にもつながる大事なポイントです。

さらに、これらの食材は下ごしらえも簡単で、切ってすぐ調理できるものが多く、時短にもつながります。たとえば、れんこんの薄切りを酢炒めにしたり、にんじんを細切りにしてナムルにしたりと、短時間で作れて保存にも強いのが特徴です。

水分の少ない食材を選ぶ意識を持つだけで、作り置きの安定感は格段に上がります。料理の見た目・味・日持ちをバランスよく整えたいなら、まずは水分量の少ない素材から選ぶのがおすすめです。

4.酢やレモン汁を加える

作り置きの味が落ちる問題を防ぐためには、酢やレモン汁を加える工夫が効果的です。これらの酸味調味料には、保存中の風味の変化を抑え、さっぱり感を維持する効果があります。また、酸によって食材の劣化を遅らせる働きがあるため、日持ちもしやすくなります。

たとえば、きゅうりとわかめの酢の物は、時間が経っても味がぼやけにくく、さっぱりとした味わいが持続します。酢の酸味が全体を引き締め、保存中も食欲をそそる味がキープできます。

さらに、鶏のさっぱり煮は、酢を使った定番の保存向きおかずです。甘辛い味付けに酢が加わることで後味が重くならず、冷めてもおいしく食べられます。冷蔵保存しても風味が落ちにくく、翌日のお弁当にもぴったりです。

キャロットラペのようなマリネ風の副菜にも、酢やレモン汁を使うと効果的です。酸味が野菜の色味や食感をキープし、時間が経っても見た目がきれいなままです。にんじんや玉ねぎなどの素材の甘みを引き出してくれるため、シンプルでも満足感のある一品になります。

また、ポテトサラダにほんの少しの酢を加えると、味がぼやけにくくなり、冷蔵庫で保存してもおいしさをキープしやすくなります。酸味が隠し味となり、まろやかさの中にアクセントを加えてくれます。

レモン汁は香りの効果も高く、サーモンマリネなどに加えると、保存中もフレッシュな香りが残り、魚のにおいも抑えられます。こうした香りの持続も、作り置きに酸味を取り入れるメリットのひとつです。

さらに、酢やレモン汁には抗菌効果もあり、暑い時期の食中毒予防にも一役買います。保存性を高めながら、味わいも引き締めてくれるため、作り置きの質そのものがアップします。

酢やレモン汁の力を活かして、忙しくてもおいしさをキープするコツを楽しみながら取り入れていきましょう。

5.作り置きに適した保存容器を選ぶ

作り置きの味が落ちる原因のひとつに、保存容器の選び方があります。適した容器を使うことで、風味の劣化や食感の変化を防ぎ、作り置きの美味しさを長持ちさせることができます。

密閉性の高い容器は、空気の侵入を防ぎ酸化を抑える効果があります。酸化は食品の風味を損なう要因となるため、特に煮物やそぼろなどの繊細な味付けをしているおかずでは密閉容器の使用が効果的です。

たとえば、ガラス製の保存容器はにおい移りが少なく、酸や油にも強いため、酢の物やカレー、トマト煮込みなどにも適しています。電子レンジやオーブンでの加熱にも対応しているものが多く、再加熱の際にも便利です。

プラスチック製の密閉容器は軽くて扱いやすく、冷蔵庫や冷凍庫での保存にも向いています。カット野菜や小分けしたおかずなどを整理しやすく、時短調理にもつながります。においが気になる料理には専用の蓋付き容器を選ぶとよいでしょう。

さらに、小分け容器を活用することで、何度も開け閉めする必要がなくなり、風味の変化や雑菌の繁殖を防ぎやすくなります。副菜や常備菜を1回分ずつ分けて保存することで、必要な分だけ取り出せて便利です。

保存容器の素材や形状によっては、温度変化による影響も少なく、冷凍や冷蔵からの再加熱にも耐えやすくなります。たとえば耐熱ガラス容器は温め直しのたびに移し替える手間がなく、手軽に使えます。

また、スタッキングできる容器を使えば、冷蔵庫内でのスペースが有効活用でき、保存した料理が埋もれて忘れられるのを防げます。視認性の高い透明容器で中身を見やすくしておくのもポイントです。

保存容器の選び方ひとつで、保存中の味だけでなく、調理や管理のしやすさも格段に変わります。作り置き生活を無理なく続けるために、保存容器の工夫はとても効果的です。

6.油でコーティングする

作り置きの味が落ちる原因のひとつに、乾燥や酸化による風味の変化があります。その対策として効果的なのが、油で食材をコーティングする方法です。油は空気や水分の侵入を防ぎ、食材の風味や食感を保ちやすくしてくれます。

たとえば、ナムルはごま油をあえることで、時間が経っても野菜の水分が逃げにくくなり、しっとり感と香ばしさが持続します。冷蔵保存しても味が落ちにくく、お弁当にも重宝します。

ひじきの炒め煮も、仕上げに少量の油を加えてなじませることで、乾燥を防ぎ、具材のツヤと風味が保たれます。特にごぼうや人参など、繊維質の多い素材は、油でコーティングすることで食感も柔らかく感じられます。

さらに、炒め物では油でしっかりコーティングしておくことで、冷蔵保存後の再加熱でもベチャつきにくく、味が均一に残ります。ピーマンとちくわの炒め物や、豚こまのしょうが焼きなどが好例です。

また、オイルマリネは油で全体を包み込むことで、酸化を防ぎ、ハーブや香辛料の香りを閉じ込めてくれます。蒸し鶏のオイル漬けや、にんじんのクミン風マリネなども、時間が経つほど味がなじんでおいしくなります。

油を使うと冷凍保存にも向く料理が増えます。冷凍時に水分が飛びすぎてパサついてしまう炒め物や煮物も、油の膜が加わることで風味が閉じ込められ、解凍後もおいしさがキープされます。

さらに、油には素材の香りを引き立てる効果もあり、ごま油やオリーブオイルなどを使い分けることで、味に変化や深みを出すことができます。ちょっとした油の選び方で、同じレシピでも飽きずに楽しめるようになります。

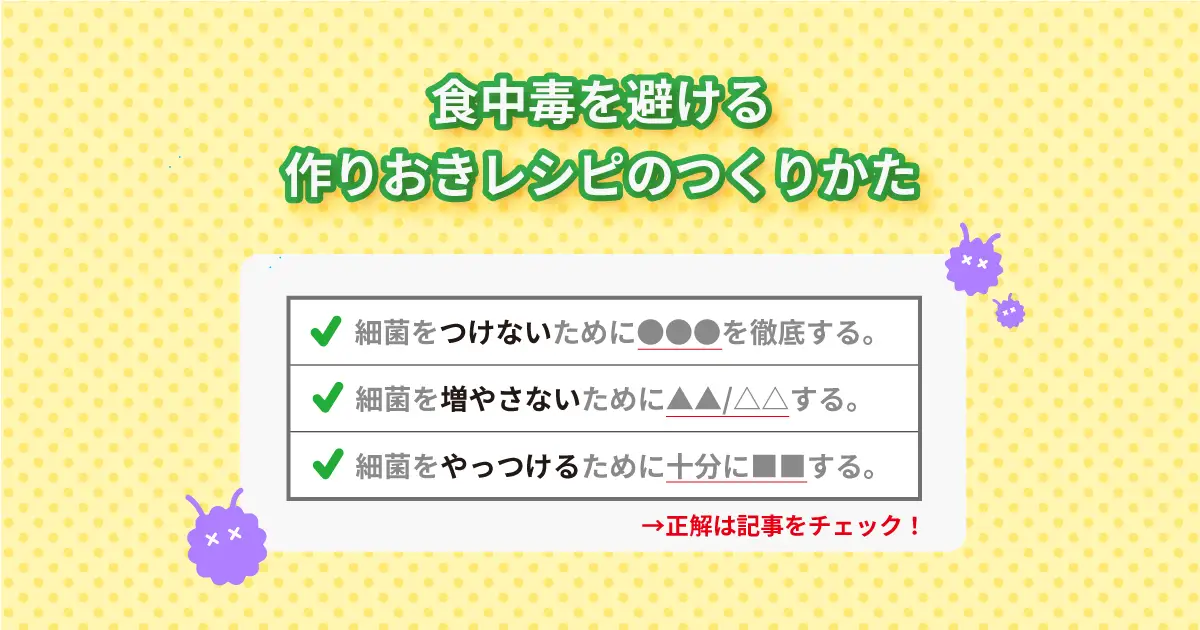

7.衛生的な調理環境を保つ

作り置きの味が落ちる大きな原因のひとつは、保存中の菌の繁殖や劣化によるものです。衛生的な調理環境を保つことで、作り置きのおかずを長く、安心しておいしく食べられるようになります。

まず、調理前にまな板や包丁、手を清潔にすることが大切です。とくに生肉や魚を扱ったあとには、熱湯やアルコールでしっかり消毒することで、雑菌の付着を防げます。道具をこまめに洗いながら調理を進めることも効果的です。

次に、作った料理は粗熱をとってからなるべく早く冷蔵・冷凍することがポイントです。室温に長時間置いておくと菌が増えやすくなり、風味が落ちる原因にもなります。浅く広げて冷ますと効率よく温度が下がり、傷みにくくなります。

加熱調理も重要なポイントです。煮物や炒め物は中心までしっかり火を通すことで、菌の繁殖を防ぎ、保存中の味の劣化を抑えることができます。ひじき煮、きんぴら、肉そぼろなどは加熱時間を意識することで味のもちが変わります。

保存容器も清潔に保つことで、作り置きの味の変化を抑えられます。使用前に熱湯消毒またはアルコールスプレーでふき取るだけで、雑菌の混入リスクが下がります。特に夏場は徹底するのがおすすめです。

調理中に使う布巾やスポンジもこまめに洗い、定期的に取り替えることで、調理環境全体の清潔が保たれます。見落としがちなポイントですが、日々の意識が作り置きの質に直結します。

とくに作り置きは日をまたいで食べることが多いため、最初の段階で菌を持ち込まない工夫が重要です。清潔なエプロンや髪をまとめるなどの基本動作も、衛生環境を保つうえで効果があります。

また、冷蔵庫内の清掃や、冷蔵温度を適切に保つことも忘れずに行いたいポイントです。保存中の温度が不安定だと、食材の劣化が進みやすくなります。作り置きをする前にスペースを確保しておくと、すぐ冷やせて効率的です。

8.作り置きに向かないメニューを避ける

作り置きがうまくいかない理由のひとつは、実はメニュー選びです。作り置きに向かないおかずを選んでしまうと、せっかく作ったのに味が落ちてしまう原因になります。だからこそ、最初から向いてない料理を避けるのがいちばんの近道です。

たとえば、じゃがいもを使った肉じゃがやポテトサラダ。冷蔵や冷凍するとホクホク感がなくなって、食べたときにボソッとしたり水っぽくなったりします。食感が気になる人には、他の根菜で代用するのも手です。

サラダ系のおかずも要注意。レタスやきゅうりみたいに水分が出やすい野菜は、時間がたつとシャキシャキ感がなくなって残念な仕上がりに。生野菜を使いたいときは、食べる直前に混ぜるようにしましょう。

揚げ物も全部が向いてるわけじゃありません。春巻きやコロッケは時間がたつと衣がベチャっとなりがちです。もし作り置きにするなら、トースターで焼き直すなど工夫が必要です。

豆腐やこんにゃくも冷凍すると食感がスカスカになるので、使うときはその場で調理するのが無難です。冷凍には向いてないけれど、火を通してすぐ食べる分には問題なしです。

「冷蔵してたのに味が落ちた…」なんて残念な思いをしないためにも、最初から向かないものは避けちゃうのが安心です。慣れてきたら、冷凍しても食感が変わらないメニューをいくつか持っておくと失敗しにくくなります。

9.作り過ぎないよう注意する

作り置きの味が落ちる原因のひとつに、必要以上に作り過ぎてしまうことがあります。作った量が多すぎると、消費までに時間がかかり、保存期間が延びることで風味が落ちやすくなります。作る量を控えめにすることで、作り置きの品質を保ちやすくなります。

たとえば、ひじき煮やきんぴらごぼうなどは、日持ちはするものの、冷蔵庫で何日も置いておくと味が濃くなったり、具材が硬くなったりしてしまいます。家族が食べきれる量に調整することで、出来立てに近い状態で食べ切ることができます。

鶏そぼろやミートソースのような冷凍向きのおかずでも、たくさん作って長期間保存すると、どうしても冷凍焼けや風味の変化が出てしまいます。1回分ずつ小分けにし、週内に使い切れる量を目安に作ると、解凍後もおいしさを保てます。

また、ポテトサラダやナムルなど、日持ちが短い副菜は特に注意が必要です。多めに作っても、数日で味が落ちてしまうため、食べる回数をあらかじめ想定して量を調整することで、無理なく使い切れます。

作り過ぎを防ぐことで、冷蔵庫のスペースを圧迫せず、ほかの食材との管理もしやすくなります。必要な分だけを手間なく作る習慣がつくと、食材の無駄も減り、買い物の計画も立てやすくなります。

また、作る前に1週間の献立をざっくり立てておくと、「何となく多く作ってしまった」という失敗が減ります。予定を見ながら必要な回数・量を考えるだけで、無理なくおいしく消費できるようになります。

家族の食べる量や好みに合わせて、作る量を微調整する習慣も大切です。みんなが飽きずに、最後までおいしく食べられる量がわかってくると、作り置きがもっと上手に回るようになります。

10.空気に触れないように保存する

作り置きの味が落ちる原因のひとつは、保存中に空気に触れることによる酸化です。酸化が進むと風味や色合いが劣化しやすくなり、せっかく作った料理の質が低下してしまいます。空気に触れないよう保存することで、作り置きのおいしさを長く保つことができます。

たとえば、そぼろやミートソースのようなひき肉料理は、空気に触れると脂が酸化しやすくなります。小分けにしてラップでぴったり包み、保存容器に入れて冷凍すれば、酸化を防ぎ風味が持続します。

ひじきの煮物やきんぴらごぼうなどの常備菜は、保存容器に入れる際に表面にラップを密着させておくと、空気に触れる面積を減らすことができます。容器内の余分な空間を減らすのも効果的です。

また、ナムルやマリネなどの副菜は、ジップ袋でしっかり空気を抜いて密封することで、色の変化や味の劣化を防げます。できるだけ平らにして冷蔵することで、冷気が均一に伝わり、保存状態も安定します。

冷凍する場合も、ラップ+ジップ袋の二重構造で包むと空気を遮断しやすくなり、冷凍焼けを防げます。特に野菜入りの煮物やスープ系の料理は、酸化と乾燥両方の対策が必要です。

保存容器を選ぶ際には、パッキン付きの密閉容器や真空保存容器もおすすめです。特に常備菜など数日保存するおかずには、しっかり密閉できる容器を使うことで味の変化を抑えられます。

また、保存の際に清潔なスプーンやトングを使って取り分けることも、味落ち防止には大切なポイントです。毎回の取り出し時にも空気や菌の混入を防げるため、安心して保存できます。

まとめ

作り置きの味が落ちてしまう原因は、保存方法、食材の選び方、調理の工夫など、いくつかの小さなポイントに集約されます。逆にいえば、それらを見直すだけで、味の変化や劣化を防ぎ、作り置きをもっと快適に活用できるようになります。

空気に触れにくくする保存の工夫、水分が出にくい食材の選定、作り置き向きの味付けや、ちょっとした酸味の活用など。どれも特別な道具や技術は必要なく、今日からでもすぐに取り入れられる内容ばかりです。

さらに、作り過ぎを避けて食べきれる量を意識したり、冷凍保存に適したメニューを選んだりと、日々の積み重ねが味のキープにつながります。調理環境を清潔に保つことも、見落としがちですがとても大切です。

忙しい毎日の中でも、少しの工夫と意識で、作り置きの美味しさはしっかり守ることができます。今回紹介したポイントを自分の生活に合わせて活かして、家族に喜ばれる「おいしい作り置き」を無理なく続けていきましょう。

作り置きは、がんばりすぎずに賢く続けるのが長続きのコツです。「どうしても味が落ちる」と感じていた方も、今回のような工夫を少しずつ取り入れていくことで、きっと毎日のごはん作りがもっと楽しく、前向きな時間になるはずです。

(※ご注意!ここで紹介しているデータは、2025年3月29日時点での独自による調査結果です。各データは、必ず運営会社発表のものと照合しご確認ください)